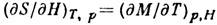

), поэтому энтропия S магнетика не меняется:

), поэтому энтропия S магнетика не меняется: При объяснении М. э. в рамках термодинамики [1] энтропию рассматривают

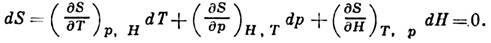

как функцию температуры Т, давления р и напряжённости Н внеш.

магн. поля, S=S(T, р, Н), откуда в условиях адиабатичности

При объяснении М. э. в рамках термодинамики [1] энтропию рассматривают

как функцию температуры Т, давления р и напряжённости Н внеш.

магн. поля, S=S(T, р, Н), откуда в условиях адиабатичностиМагнитокалорический эффект - изменение температуры магн. вещества (магнетика) при его адиабатич.

намагничивании (размагничивании). В условиях адиабатичности (см. Адиабатический

процесс)магнетик не поглощает и не отдаёт теплоту ( ), поэтому энтропия S магнетика не меняется:

), поэтому энтропия S магнетика не меняется: При объяснении М. э. в рамках термодинамики [1] энтропию рассматривают

как функцию температуры Т, давления р и напряжённости Н внеш.

магн. поля, S=S(T, р, Н), откуда в условиях адиабатичности

При объяснении М. э. в рамках термодинамики [1] энтропию рассматривают

как функцию температуры Т, давления р и напряжённости Н внеш.

магн. поля, S=S(T, р, Н), откуда в условиях адиабатичности

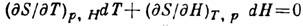

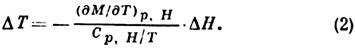

При постоянном давлении

(р = const) dp=0 и

.

.

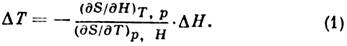

В записи для конечных изменений

величин

Соотношение (1) позволяет

найти зависимость T от  ,

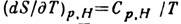

если раскрыть значение входящих в него частных производных. Производная

,

если раскрыть значение входящих в него частных производных. Производная  , где

, где  - теплоёмкость магнетика. Производная

- теплоёмкость магнетика. Производная  может быть преобразована на основе соотношения взаимности частных производных

внутр. энергии магнетика:

может быть преобразована на основе соотношения взаимности частных производных

внутр. энергии магнетика:  ,

где М - намагниченность. Т.о.,

,

где М - намагниченность. Т.о.,

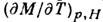

Поскольку  , изменение температуры магнетика - охлаждение

, изменение температуры магнетика - охлаждение  или нагрев

или нагрев  - зависит от знака производной

- зависит от знака производной  и изменения внеш. магн. поля (

и изменения внеш. магн. поля ( - намагничивание ,

- намагничивание , -

размагничивание). Наиб. хорошо изучен М. э., связанный с увеличением (уменьшением)

числа одинаково ориентированных атомных магн. моментов (спиновых или орбитальных)

вещества при включении (выключении) магн. поля. М. э. такого типа наблюдается

в парамагнетиках (ПМ), а также в ферромагнетиках (ФМ) при истинном

намагничивании (парапроцессе ),когда магн. поле выстраивает по направлению

Н те атомные магн. моменты, к-рые оставались ещё не повёрнутыми вследствие

дезориентирующего действия теплового движения. В указанных случаях (ПМ, классич.

ФМ - Fe, Co, Ni и их сплавы)

-

размагничивание). Наиб. хорошо изучен М. э., связанный с увеличением (уменьшением)

числа одинаково ориентированных атомных магн. моментов (спиновых или орбитальных)

вещества при включении (выключении) магн. поля. М. э. такого типа наблюдается

в парамагнетиках (ПМ), а также в ферромагнетиках (ФМ) при истинном

намагничивании (парапроцессе ),когда магн. поле выстраивает по направлению

Н те атомные магн. моменты, к-рые оставались ещё не повёрнутыми вследствие

дезориентирующего действия теплового движения. В указанных случаях (ПМ, классич.

ФМ - Fe, Co, Ni и их сплавы)  ,

так что

,

так что  при включении поля и

при включении поля и  при его выключении

при его выключении  .

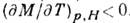

Особенно больших значений М. э. парапроцесса достигает вблизи Кюри, точки, где намагниченность М резко уменьшается при нагревании магнетика

[производная

.

Особенно больших значений М. э. парапроцесса достигает вблизи Кюри, точки, где намагниченность М резко уменьшается при нагревании магнетика

[производная  очень велика]. М.

э. в ФМ был подробно исследован П. Вейсом, Р. Форрером и К. П. Беловым [2, 3].

очень велика]. М.

э. в ФМ был подробно исследован П. Вейсом, Р. Форрером и К. П. Беловым [2, 3].

В ферримагнетиках при

парапроцессе наблюдается не только положительный, но и отрицательный М. э. [4].

Наиб. просто можно интерпретировать М. э. в ферримагн. соединениях редкоземельных

металлов с железом, где, согласно нейтронографич. данным, магнитную атомную

структуру можно представить состоящей из двух магнитных подрешеток: подрешётки

железа и подрешётки редкоземельных ионов [5]. Магн. моменты этих подрешёток

антипараллельны. При температуре магнитной компенсации Тк намагниченность

M1 подрешётки железа равна намагниченности М2

подрешётки редкоземельных ионов. При Т<ТК M2>M1,

а при Т>ТК, наоборот, М2<М1.

В М. э., наблюдаемый в

этих соединениях, свой вклад вносит как подрешётка железа  , так и подрешётка редкоземельных ионов

, так и подрешётка редкоземельных ионов

При Т<ТК по полю направлена намагниченность MS, к-рая при включении поля возрастает,

поэтому М. э. за счёт редкоземельной подрешётки Намагниченность M1 направлена в этом случае против поля, вследствие

чего она уменьшается при увеличении

Намагниченность M1 направлена в этом случае против поля, вследствие

чего она уменьшается при увеличении  .

Т. к. по абс. величине

.

Т. к. по абс. величине  ,

то при Т<Тк наблюдается суммарный положительный

М. э.

,

то при Т<Тк наблюдается суммарный положительный

М. э.

При Т>ТК

по полю направлена намагниченность M1 подрешётки

железа, а против поля - намагниченность M2 редкоземельной

подрешётки. Здесь возрастание поля приводит к магн. упорядочению подрешётки

железа и разупорядочению редкоземельной подрешётки, вследствие чего  , а

, а  .

Суммарный М. э. при Т>ТК получается отрицательным

(вблизи Тк), поскольку

.

Суммарный М. э. при Т>ТК получается отрицательным

(вблизи Тк), поскольку

В ферромагн., ферримагн.

и антиферромагн. кристаллах существует также М. э., обусловленный изменением

энергии магн. анизотропии вследствие вращения вектора намагниченности относительно

кристаллографич. осей, а также вследствие изменения констант магн. анизотропии

под действием приложенного поля [6]. М. э. вследствие смещения доменных стенок имеет существенно меньшую величину.

При магнитных фазовых

переходах, вызываемых изменением магн. поля (напр., антиферромагнетизм ферромагнетизм), также наблюдается М. э., обусловленный тем, что энтропии разл.

магн. фаз не равны ДРУГ другу [7].

ферромагнетизм), также наблюдается М. э., обусловленный тем, что энтропии разл.

магн. фаз не равны ДРУГ другу [7].

М. э. при адиабатич. размагничивании

парамагнетиков используется для получения сверхнизких температур (см. Магнитное

охлаждение). При низких температурах  , поэтому метод магн. охлаждения особенно эффективен, если исходная темп-pa

уже достаточно низка. В технике обоснована возможность создания новых

типов холодильных машин, действие к-рых основано на использовании М. э. [8].

, поэтому метод магн. охлаждения особенно эффективен, если исходная темп-pa

уже достаточно низка. В технике обоснована возможность создания новых

типов холодильных машин, действие к-рых основано на использовании М. э. [8].

С. А. Никитин

|

|