Межзёренные границы - поверхности раздела между различно ориентированными областями (зернами) поликристалла. Многие физ.

свойства зависят от числа и строения M. г. К ним относятся как свойства, связанные

с переносом электронов, фононов, атомов и др. (электропроводность, теплопроводность,

диффузия), к-рые рассеиваются на M. г., так и свойства, зависящие от взаимодействия

между M. г. и дислокациями (механич. свойства), стенками магн. доменов

(магн. жёсткость), вихрями в сверхпроводниках (кри-тич. ток и поле в

жёстких сверхпроводниках) и т. п. Как и внеш. поверхность, M. г. являются двумерными

дефектами, вносящими возмущение в энергетич. спектр кристалла (см. Поверхность).

Вблизи M. г. большинство фнз. процессов протекает

иначе, чем в объёме зёрен: как правило, облегчены выделение новых фаз, зарождение

и развитие трещин; M. г. являются "стоками" примесных атомов. При

высоких темп-pax на M. г. происходит рождение и исчезновение вакансий и

межузельных атомов. Высокотемпературная пластич. деформация происходит

существенно легче на M. г., чем внутри зёрен: зёрна как бы проскальзывают одно

по поверхности другого, что в нек-рых случаях облегчает развитие деформации

в поликристаллах (сверхпластичность).

Свойства M. г. и приграничных областей определяются

их атомно-кристаллич. строением, отличным от строения зёрен. Методы электронной

и автоионной микроскопии (см. Ионный проектор), оже-спектрос-копии и

др., а также теоретич. исследования (включающие моделирование на ЭВМ) позволили

выяснить, что вблизи M. г. атомы смещаются из узлов кристаллич. решётки и образуют

собств. периодич. (или почти по-риодич.) структуру, характерную для данной M.

г. Смещения атомов могут приводить к возникновению внутр. напряжений в объёме

зёрен, к-рые играют значит, роль при образовании гетерофазных структур. Однако,

если размеры зёрен достаточно велики, возникновение упругих напряжений энергетически

невыгодно и M. г. имеют равновесную структуру, не приводящую к появлению дальнодействующих

упругих полей. Именно такие M. г. обычно встречаются в поликристаллах.

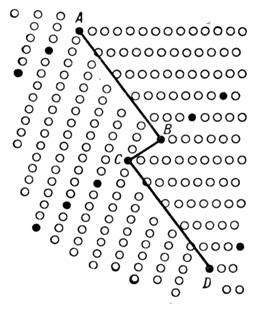

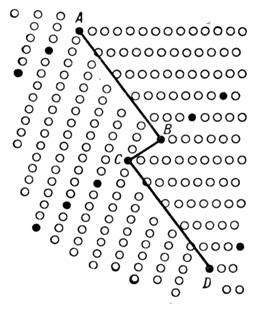

Двухмерная модель поликристалла; AB, BC, CD - зерно-граничные дислокации.

Геометрически плоская граница двух зёрен определяется

8 параметрами: осью и углом взаимного поворота зёрен (3 параметра), вектором

относит, смещения зерна как целого (3 параметра) н единичным вектором

нормали к плоскости границы (2 параметра). Для

каждой M. г. существует равновесное расположение атомов в приграничной зоне,

определяющее все характеристики M. г., в частности её поверхностную энергию.

Минимуму поверхностной энергии обычно соответствуют периодич. структуры с малыми

периодами. При их описании пользуются т. н. концепцией совпадающих узлов: контакт

зёрен рассматривается как область взаимного проникновения их решёток и плотность

совпадающих узлов решёток принимается за характеристику M. г. Как правило, низкоэнергетич.

M. г. характеризуется высокой плотностью совпадающих узлов. Границы, близкие

по структуре к низкоэнергетич. M. г., описываются с помощью дополнит, введения

в структуру границы особых зернограннчных дислокаций (рис.). Эксперимент подтверждает

присутствие и движение в M. г. зернограничных дислокаций. С др. стороны, анализ

построенных с помощью ЭВМ атомных моделей разл. M. г. позволил выявить в их

структуре характерные атомные группы - многогранники Бернала, обычно используемые

для описания строения жидкости. Оба подхода к рассмотрению

структуры M. г.- дислокационный и как системы многогранников - хорошо согласуются.

Всё сказанное можно отнести к межфазным границам

гетерофазных структур. Межфазные границы вследствие их большего разнообразия

изучены менее систематично, чем M. г. Наиб, исследованы границы, разделяющие

эпитаксиально растущую фазу и кристаллич. подложку. Структура таких границ представляет

собой чередование участков бездефектного упругого сопряжения решёток и дислокаций

несоответствия, компенсирующих разность параметров решёток эпитаксиальной фазы

и фазы-подложки (см. Эпитаксия).

Важной характеристикой границ является их подвижность, определяющая кинетику рекристаллизации и фазовых превращений в гетерофазных структурах.

А. Л. Ройтбурд

|

|