- сжатие

- сжатие  . В случае

. В случае прямая

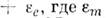

АО на рис. 1 характеризует относительное

упругое удлинение

прямая

АО на рис. 1 характеризует относительное

упругое удлинение  образца в зависимости от

образца в зависимости от тогда

кривая OBC - зависимость от s полного удлинения

тогда

кривая OBC - зависимость от s полного удлинения

Механострикция - дополнит, деформация, возникающая в упорядоченных магнетиках (ферро-, фер-ри- и антиферромагнетиках)

при наложении на них механич. напряжений. Наложение напряжений приводит к перераспределению

магн. моментов доменов, что ведёт к изменению намагниченности, а это

в свою очередь через посредство магнитострикции даёт дополнит, деформацию.

Вклады в M. (как и в вызванную магн. полем магнитострикцию l) в общем случае

определяются процессами, связанными и со смещением границ доменов, и с вращением

результирующих векторов самопроизвольной намагниченности M8 доменов

(см. Намагничивание ).Чаще всего речь идёт о продольных деформациях:

растяжение (напряжение  - сжатие

- сжатие  . В случае

. В случае прямая

АО на рис. 1 характеризует относительное

упругое удлинение

прямая

АО на рис. 1 характеризует относительное

упругое удлинение  образца в зависимости от

образца в зависимости от тогда

кривая OBC - зависимость от s полного удлинения

тогда

кривая OBC - зависимость от s полного удлинения

и есть M. В магнитомягких материалах кривая OB идёт круче, в менее мягких

- более полого

и есть M. В магнитомягких материалах кривая OB идёт круче, в менее мягких

- более полого  т. к. смещение доменных стенок в последних затруднено и отступление от Гука

закона в них проявляется не так заметно. Наложение на образец с

т. к. смещение доменных стенок в последних затруднено и отступление от Гука

закона в них проявляется не так заметно. Наложение на образец с магн. поля вызовет его магнитострикцию OD, и при последующем росте s

явление опишется кривой DBC, a M. окажется соответственно меньше.

магн. поля вызовет его магнитострикцию OD, и при последующем росте s

явление опишется кривой DBC, a M. окажется соответственно меньше.

M. может только увеличивать общую деформацию.

Это связано с тем, что при упругом растяжении в случае  векторы

векторы  доменов

образца поворачиваются вдоль направления

растяжения; в случае

доменов

образца поворачиваются вдоль направления

растяжения; в случае  векторы

векторы  стремятся расположиться в плоскости, перпендикулярной

направлению растяжения,- при этом M., "поперечная" к векторам

стремятся расположиться в плоскости, перпендикулярной

направлению растяжения,- при этом M., "поперечная" к векторам ,

будет также положительна. Из теории следует, что явление M. связано со знаком

магнитоупругой энергии - произведения l s s, где l

s - магнитострикция насыщения. У соединений, содержащих редкоземельные

элементы и обладающих большой (~10-3) величиной ls,

знак величины l ss определяет зависимость M. от напряжения

и магн. поля.

,

будет также положительна. Из теории следует, что явление M. связано со знаком

магнитоупругой энергии - произведения l s s, где l

s - магнитострикция насыщения. У соединений, содержащих редкоземельные

элементы и обладающих большой (~10-3) величиной ls,

знак величины l ss определяет зависимость M. от напряжения

и магн. поля.

В ряде инварных сплавов и редкоземельных

сплавов и соединений, особенно вблизи температур магнитных фазовых переходов, упругие деформации вызывают заметное изменение не только направления, но

и величины что

через посредство объёмной магнитострикции

что

через посредство объёмной магнитострикции парапроцесса может приводить к добавочной M.- за счёт "механопарапроцесса".

парапроцесса может приводить к добавочной M.- за счёт "механопарапроцесса".

С M. непосредственно связан  -эффект

- зависимость модуля упругости E изотропных (поликристал-лич. или аморфных)

ферро-, ферри- и антиферромагнетиков от величины магн. поля. В отсутствие внеш.

магн. поля, когда векторы M s доменов "свободны",

механич. напряжение, наложенное на образец, вызывает обычно упругое удлинение

-эффект

- зависимость модуля упругости E изотропных (поликристал-лич. или аморфных)

ферро-, ферри- и антиферромагнетиков от величины магн. поля. В отсутствие внеш.

магн. поля, когда векторы M s доменов "свободны",

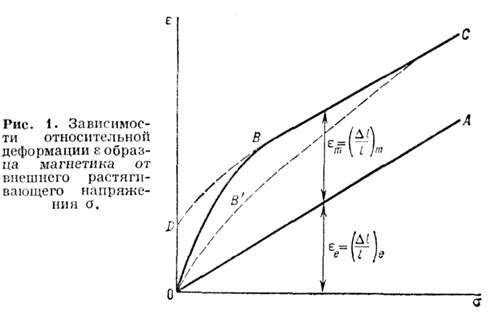

механич. напряжение, наложенное на образец, вызывает обычно упругое удлинение и

удлинение

и

удлинение магнито-стрикционной

природы, т. е.

магнито-стрикционной

природы, т. е. где Е0 - модуль

упругости упорядоченного магнетика в размагниченном состоянии. Наложение сильного

магн. поля, закрепляя все векторы M s и вызывая магнитострикцию

насыщения

где Е0 - модуль

упругости упорядоченного магнетика в размагниченном состоянии. Наложение сильного

магн. поля, закрепляя все векторы M s и вызывая магнитострикцию

насыщения сводит

к нулю

сводит

к нулю т. е.

модуль E s магнетика, намагниченного до "технического"

насышения, равен

т. е.

модуль E s магнетика, намагниченного до "технического"

насышения, равен  -

модулю при отсутствии M. Макс.

-

модулю при отсутствии M. Макс.  -эффект

-эффект

Расчёты показывают,

что

Расчёты показывают,

что  где

где  - нач. восприимчивость данного процесса намагничивания,

- нач. восприимчивость данного процесса намагничивания,  (численная константа). T. о., макс.

(численная константа). T. о., макс. -эффект

велик в материалах с большой магнитострикцией, малой магнито-кристаллич. анизотропией,

малыми внутр. напряжениями. Напр., у отожжённого

-эффект

велик в материалах с большой магнитострикцией, малой магнито-кристаллич. анизотропией,

малыми внутр. напряжениями. Напр., у отожжённого

У соединений с большой обнаружен

обнаружен  -эффект,

достигающий 160%.

-эффект,

достигающий 160%.

Вычисление зависимости -эффекта

от магн. поля Я представляет собой более сложную задачу, оно возможно, если

известна функция распределения векторов Ms всех доменов образца.

У ряда магнетиков в сравнительно слабых полях можно наблюдать уменьшение модуля

ЕН от значения E0 и только затем его рост

до Е т . Это т.н. отрицательный

-эффекта

от магн. поля Я представляет собой более сложную задачу, оно возможно, если

известна функция распределения векторов Ms всех доменов образца.

У ряда магнетиков в сравнительно слабых полях можно наблюдать уменьшение модуля

ЕН от значения E0 и только затем его рост

до Е т . Это т.н. отрицательный  -эффект,

к-рый связывают с преодолением задержки

смещения границ доменов и др. подобными процессами.

-эффект,

к-рый связывают с преодолением задержки

смещения границ доменов и др. подобными процессами.

У ферромагнетиков в пек-рой области температур T выше температуры Кюри модуль E обычно меняется с температурой линейно. Экстраполяция его значений

на область

модуль E обычно меняется с температурой линейно. Экстраполяция его значений

на область  даёт

значения "парамагнитного" модуля Ep. Для MH. магнетиков

даёт

значения "парамагнитного" модуля Ep. Для MH. магнетиков  Но

во мн. случаях, напр, у Ni, на графике E(T)в районе

Но

во мн. случаях, напр, у Ni, на графике E(T)в районе заметен

небольшой "положительный" избыток: при

заметен

небольшой "положительный" избыток: при  величина

величина

несколько больше

несколько больше В общем случае на таком графике при

В общем случае на таком графике при  могут

наблюдаться как положительный, так и отрицательный изломы и, кроме того, более

или менее размытый скачок модуля dE того или иного знака, также

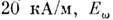

связанный с добавочной M. На рис. 2 такая зависимость показана для инварного

сплава

могут

наблюдаться как положительный, так и отрицательный изломы и, кроме того, более

или менее размытый скачок модуля dE того или иного знака, также

связанный с добавочной M. На рис. 2 такая зависимость показана для инварного

сплава

имеющего

имеющего В районе

В районе виден

небольшой скачок значения E

виден

небольшой скачок значения E  . На рис. EH соответствует отрицат.

. На рис. EH соответствует отрицат.

-эффекту в слабом

поле

-эффекту в слабом

поле  кА/м,

кА/м, -

модуль в большем поле

-

модуль в большем поле  Es соответствует "техническому" насыщению в поле

Es соответствует "техническому" насыщению в поле

- значение,

рассчитанное по магнитострикц. и магн. данным с учётом добавочной M., соответствующее

очень большому полю. Значит. разница между

- значение,

рассчитанное по магнитострикц. и магн. данным с учётом добавочной M., соответствующее

очень большому полю. Значит. разница между

объясняется

явлением спонтанной магнитострикцни: возникающим

при

объясняется

явлением спонтанной магнитострикцни: возникающим

при и зависящим

от температуры изменением параметров кристаллич. решётки магнетика, связанным с

действием обменных сил. Подобное явление наблюдается также в ферри- и антиферромагнетиках.

и зависящим

от температуры изменением параметров кристаллич. решётки магнетика, связанным с

действием обменных сил. Подобное явление наблюдается также в ферри- и антиферромагнетиках.

Во многом аналогичная  -эффекту

зависимость модуля сдвига G изотропных магнетиков носит назв.

-эффекту

зависимость модуля сдвига G изотропных магнетиков носит назв.

-эффекта. При исследовании упругих свойств монокристаллов магнитоупорядоченных

веществ в зависимости от магн. поля рассматривается поведение или модуля E вдоль данного направления в кристалле, или, чаще, упругих констант кристалла

(см. Гука закон).

-эффекта. При исследовании упругих свойств монокристаллов магнитоупорядоченных

веществ в зависимости от магн. поля рассматривается поведение или модуля E вдоль данного направления в кристалле, или, чаще, упругих констант кристалла

(см. Гука закон).

Г. И. Катаев

Когда тот или иной физик использует понятие "физический вакуум", он либо не понимает абсурдности этого термина, либо лукавит, являясь скрытым или явным приверженцем релятивистской идеологии.

Понять абсурдность этого понятия легче всего обратившись к истокам его возникновения. Рождено оно было Полем Дираком в 1930-х, когда стало ясно, что отрицание эфира в чистом виде, как это делал великий математик, но посредственный физик Анри Пуанкаре, уже нельзя. Слишком много фактов противоречит этому.

Для защиты релятивизма Поль Дирак ввел афизическое и алогичное понятие отрицательной энергии, а затем и существование "моря" двух компенсирующих друг друга энергий в вакууме - положительной и отрицательной, а также "моря" компенсирующих друг друга частиц - виртуальных (то есть кажущихся) электронов и позитронов в вакууме.

Однако такая постановка является внутренне противоречивой (виртуальные частицы ненаблюдаемы и их по произволу можно считать в одном случае отсутствующими, а в другом - присутствующими) и противоречащей релятивизму (то есть отрицанию эфира, так как при наличии таких частиц в вакууме релятивизм уже просто невозможен). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

|

|