Энергии последоват. ионизации равны 6,181, 12,05, 23,7, 42,7 эВ. Кристаллохим.

радиус атома Т. 0,174 нм, радиус иона Тm3+ 0,085 нм.

Энергии последоват. ионизации равны 6,181, 12,05, 23,7, 42,7 эВ. Кристаллохим.

радиус атома Т. 0,174 нм, радиус иона Тm3+ 0,085 нм.Тулий, Tulium, Tm - хим. элемент III группы пе-риодич. системы элементов, ат. номер 69, ат.

масса 168,9342; относится к лантаноидам. В природе представлен стабильным 169

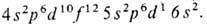

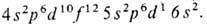

Тm. Конфигурация внеш. электронных оболочек  Энергии последоват. ионизации равны 6,181, 12,05, 23,7, 42,7 эВ. Кристаллохим.

радиус атома Т. 0,174 нм, радиус иона Тm3+ 0,085 нм.

Энергии последоват. ионизации равны 6,181, 12,05, 23,7, 42,7 эВ. Кристаллохим.

радиус атома Т. 0,174 нм, радиус иона Тm3+ 0,085 нм.

Значение электроотрицательности

ок. 1,3. Работа выхода электронов 3,12 эВ.

В свободном виде - мягкий

серебристо-серый металл. Кристаллич. решётка гексагональная плотноупакованная

с параметрами а = 253,74 пм и с = 555,8 пм. Плотность 9,314 кг/дм3,

tпл=1545°С, tкип ок. 1950 °С, теплоёмкость

ср = 27,06 Дж/(моль•К), теплота плавления 16,88 кДж/моль,

теплота сублимации 215,8 кДж/моль, теплота кипения 191,1 кДж/моль. Темп-pa Дебая

167 К. Ферромагнетик, магн. восприимчивость 154•10-9 (при 20 °С),

точка Кюри 22 К. Уд. электрич. сопротивление 0,90 мкОм • м (при 20 °С),

температурный коэф. электрич. сопротивления 1,95.10-3К-1

(при 0-100 °С). Теплопроводность моно-кристаллич. Т. 14-24 Вт/(м • К) (при

300 К), температурный коэф. линейного расширения 13,3 • 10-6 К-1

(при 298 К). Тв. по Бринеллю Т. чистотой 99% 539,6 МПа.

Степень окисления +3 и, редко, +2, по хим. свойствам схож с лантаноидами иттриевой подгруппы. Применение Т. ограничено малой доступностью. Его используют как геттер, применяют в радиоэлектронике и для др. целей. Широко используется (в дефектоскопах и др. радионуклид-ных приборах) искусственно полученный 170Tm (b-распад и электронный захват; T1/2 = 128,6 сут).

С. С. Бердоносов

|

|