Лавинно-пролётный диод - полупроводниковый диод, обладающий отрицательным дифференциальным сопротивлением в СВЧ-диапазоне вследствие развития т. н. лавинно-пролётной неустойчивости.

Последняя обусловлена ударной ионизацией и дрейфом носителей заряда в р-n-переходе

в режиме обратного смещения (см. р-п-переход). Идея, лежащая в основе

работы Л--п. д., сформулирована в 1958 У. Т. Ридом (W. Т. Read). Генерация на

Л--п. д. впервые наблюдалась в СССР в 1959 А. С. Тагером с сотрудниками [1].

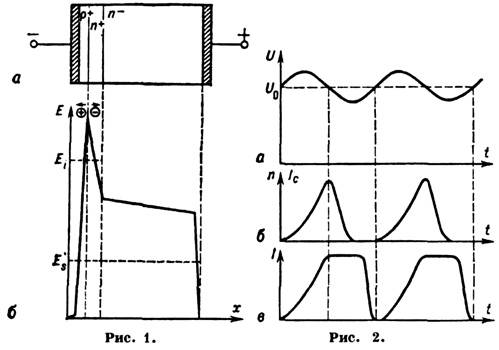

Физ. принцип работы Л--п. д. можно пояснить на примере диода Рида (рис. 1).

Диод состоит из сильно легированного р+ -эмиттера и неоднородно

легированной n-базы (рис. 1, а). Узкий слой n-базы вблизи р-п-перехода

легирован сильно (n+-слой), остальная часть базы легирована

слабо (n--слой). Распределение поля в такой структуре для

обратного напряжения (U0, большего, чем напряжение пробоя

Ui, показано на рис. 1 (б). При этом напряжённость

поля в области р-n-перехода превышает поле ударной ионизации Ei

и вблизи р-n-перехода генерируются электроннодырочные пары (область

умножения). Дырки быстро пролетают к электроду сквозь узкий сильно легированный

эмиттер, не оказывая существенного влияния на работу прибора. Электроны, покинув

область умножения, пролетают затем протяжённую слабо легированную п--область

(область дрейфа).

В области умножения и в

области дрейфа электроны движутся с одной и той же, не зависящей от напряжённости

поля дрейфовой скоростью - скоростью насыщения  [2].

Значение поля Es, при к-ром дрейфовая скорость электронов

насыщается, составляет для электронов в Si и GaAs величину

[2].

Значение поля Es, при к-ром дрейфовая скорость электронов

насыщается, составляет для электронов в Si и GaAs величину  104

В/см, значительно меньшую значения поля в области умножения Еi

104

В/см, значительно меньшую значения поля в области умножения Еi (3-5) 105 В/см. Характерное значение

(3-5) 105 В/см. Характерное значение  107

см/с.

107

см/с.

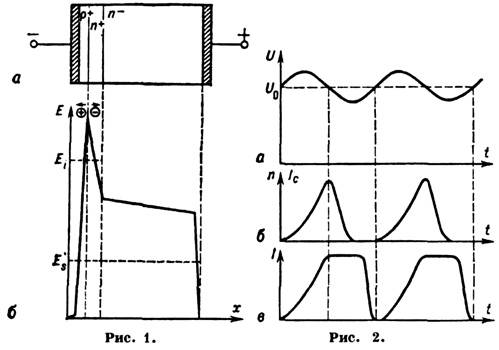

Пусть помимо пост. напряжения

U0 к диоду приложено перем. напряжение U частотой  (рис. 2, а). С ростом напряжения U происходит резкое увеличение концентрации

носителей в области умножения вследствие экспоненциального характера зависимости

коэф. ударной ионизации от поля [2]. Однако т. к. скорость роста концентрации

электронов

(рис. 2, а). С ростом напряжения U происходит резкое увеличение концентрации

носителей в области умножения вследствие экспоненциального характера зависимости

коэф. ударной ионизации от поля [2]. Однако т. к. скорость роста концентрации

электронов  пропорц. уже имеющейся в области умножения концентрации п, момент, когда

п достигает максимума, запаздывает по отношению к моменту, когда максимума

достигает напряжение на диоде (рис. 2, б). В условиях, когда vs

не зависит от поля, ток проводимости в области умножения Iс

пропорц. концентрации п:

пропорц. уже имеющейся в области умножения концентрации п, момент, когда

п достигает максимума, запаздывает по отношению к моменту, когда максимума

достигает напряжение на диоде (рис. 2, б). В условиях, когда vs

не зависит от поля, ток проводимости в области умножения Iс

пропорц. концентрации п:  S(e - заряд электрона, S - площадь диода). Поэтому кривая на рис.

2 (б) представляет собой также и зависимость тока IС в области

умножения от времени.

S(e - заряд электрона, S - площадь диода). Поэтому кривая на рис.

2 (б) представляет собой также и зависимость тока IС в области

умножения от времени.

Когда напряжение на диоде

спадает и концентрация носителей в области умножения резко уменьшается, ток

на электродах прибора I (полный ток) остаётся постоянным (рис. 2, в).

Сформировавшийся в области умножения сгусток электронов движется через область

дрейфа с пост. скоростью .

Пока сгусток электронов не уйдёт в контакт, ток через диод остаётся постоянным

(теорема Рамо - Шокли) [3]. Из сравнения рис. 2, а и 2, в видно, что ток, протекающий

через Л--п. д., колеблется практически в противофаэе с напряжением, т. е. имеет

место отрицат. дифференциальное сопротивление.

.

Пока сгусток электронов не уйдёт в контакт, ток через диод остаётся постоянным

(теорема Рамо - Шокли) [3]. Из сравнения рис. 2, а и 2, в видно, что ток, протекающий

через Л--п. д., колеблется практически в противофаэе с напряжением, т. е. имеет

место отрицат. дифференциальное сопротивление.

Отрицат, дифференциальное

сопротивление Л--п. д. является частотно-зависимым. Время пролёта носителей

через область дрейфа  , где L -длина области дрейфа, практически равная полной длине диода.

Сдвиг фаз между током и напряжением

, где L -длина области дрейфа, практически равная полной длине диода.

Сдвиг фаз между током и напряжением  п может быть реализован только на частоте

п может быть реализован только на частоте (и на гармониках). Более точный расчёт устанавливает соотношение между

(и на гармониках). Более точный расчёт устанавливает соотношение между  и L:

и L:

Механизм возникновения

отрицат. дифференциального сопротивления является малосигнальным: колебания

спонтанно нарастают в резонаторе, настроенном на соответствующую частоту  ,

при подаче на диод достаточно большого пост. смещения.

,

при подаче на диод достаточно большого пост. смещения.

Наиб. мощные и эффективные

Л--п. д., предназначенные для работы в сантиметровом диапазоне и длинноволновой

части миллиметрового диапазона длин волн, изготавливаются из GaAs, а для работы

на более высоких частотах - из Si. Перспективно использование InP и др. соединений

типа АIII BV , а также гетероструктур и сверхрешёток.

Для создания Л--п. д. используются

диффузия и ионная имплантация примесей, эпитаксиальное наращивание (см.

Эпитаксия ),напыление металла в вакууме.

Л--п. д.- наиб. мощный

полупроводниковый прибор для генерации и усиления эл--магн. колебаний на частотах

до 400 ГГц. Л.- п. д. из GaAs на частоте 6 ГГц в непрерывном режиме обеспечивают

выходную мощность Р=15 Вт при  30%;

на частоте 40 ГГц Р

30%;

на частоте 40 ГГц Р 2 Вт при

2 Вт при  20%.

Кремниевые Л--п. д. позволяют получить Р

20%.

Кремниевые Л--п. д. позволяют получить Р 1

Вт на частоте 100 ГГц и 50 мВт на частоте 200 ГГц и 2 мВт на частоте 440 ГГц.

1

Вт на частоте 100 ГГц и 50 мВт на частоте 200 ГГц и 2 мВт на частоте 440 ГГц.

М. Е. Левинштейн, Г. С. Симин

|

|