Пироэлектрики - кристаллич. диэлектрики ,на

поверхности к-рых при изменении температуры Т возникают электрич. заряды.

Появление электрич. зарядов связано с изменением спонтанной поляризации.

Историческая справка. В нач. 18 в. в Европу

были завезены кристаллы турмалина ("цейлонский магнит"), обладающие свойством

при нагревании оказывать силовое воздействие на частицы пепла. Ф. У. Т.

Эпинус (F. U. Th. Aepinus, 1756) установил причину - образование на концах

нагретого кристалла зарядов противоположного знака. Термин "пироэлектричество"

был введён Д. Брюстером (D. Brewster, 1824). Кельвин (W. Thomson, Lord

Kelvin) связал пироэлектрич. эффект с изменением электрич. поляризации

при изменении Т. Аккерманн (W. Ackermann, 1915) исследовал пироэлектрический

эффект в ряде кристаллов в широком интервале Т и обнаружил тенденцию

к убыванию пироэлектрич. эффекта при понижении Т. Первая микроскопич.

теория создана С. А. Богуславским (1915). В дальнейшем было установлено,

что у сегнетоэлектриков величина эффекта весьма велика вблизи точки

фазового перехода.

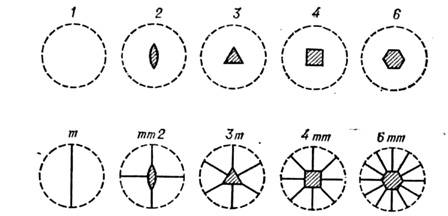

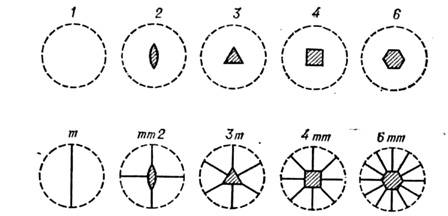

Спонтанная поляризация Р0 может существовать только при достаточно низкой симметрии кристалла. Иметь зависящую от Т спонтанную поляризацию, т. е. быть П., могут лишь кристаллы, в к-рых есть полярное направление, не изменяющееся при всех преобразованиях симметрии (полярные диэлектрики): вдоль этого направления располагается вектор Р0. Таким полярным направлением обладают кристаллы 10 точечных групп симметрии: 1, 2, 3, 4, 6, т, тт2, Зт, 4тт, 6тт (рис. 1). В группах 1 и т бесконечно много таких направлений и направление Р0 не предопределено. В остальных группах это оси симметрии.

Рис. 1. Возможные точечные группы симметрии пирозлектриков, показаны оси симметрии кристаллов.

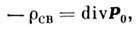

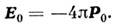

Спонтанная поляризация проявляется в виде связанного заряда в тех местах кристалла, где Р0 зависит от координат:

- объёмная плотность связанного заряда. Т. о., на поверхности П. возникает

связанный поверхностный заряд, плотность к-рого равна нормальной компоненте

Р0.

При этом внутри кристалла и вне его возникает электрич. поле Е0.

В бесконечной пластине, вырезанной перпендикулярно Р0,

- объёмная плотность связанного заряда. Т. о., на поверхности П. возникает

связанный поверхностный заряд, плотность к-рого равна нормальной компоненте

Р0.

При этом внутри кристалла и вне его возникает электрич. поле Е0.

В бесконечной пластине, вырезанной перпендикулярно Р0,

В общем случае поле Е0и

полная энергия П. зависят от его формы.

В реальном П. поле Е0внутри

и вне его равно 0 (хотя Р0 сохраняется). Причина

- электропроводность - свободные заряды, перемещаясь к поверхностям, нейтрализуют

связанный заряд. Поэтому пироэлектрич. свойства можно наблюдать только

при достаточно быстром изменении температуры кристалла.

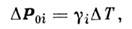

Свойства П. Ур-ние, связывающее изменение

Р0

и Т, имеет вид: где

где - пироэлектрич.

коэф., к-рые можно рассматривать как компоненты вектора

- пироэлектрич.

коэф., к-рые можно рассматривать как компоненты вектора

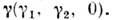

В П. всех классов симметрии, кроме 1 и

т,

вектор направлен

вдоль оси симметрии, к-рая является одной из координатных осей (z),

т. е.

направлен

вдоль оси симметрии, к-рая является одной из координатных осей (z),

т. е. В группе т вектор

В группе т вектор лежит в плоскости симметрии:

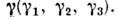

лежит в плоскости симметрии: В группе 1 направление

В группе 1 направление произвольно

относительно

произвольно

относительно

координатных осей:

Пироэлектрич. коэф. зависит от механич. условий: образец может быть "свободен" (механич. напряжение

отсутствует) либо "зажат", когда внешние механич. напряжения

зависит от механич. условий: образец может быть "свободен" (механич. напряжение

отсутствует) либо "зажат", когда внешние механич. напряжения обеспечивают

отсутствие механич. деформаций uij, возникающих за счёт

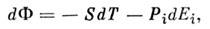

теплового расширения при изменении Т. При одноврем. изменении Т,

Е термодинамич. потенциал Ф кристалла (при пост. механич. напряжении)

изменяется на величину

обеспечивают

отсутствие механич. деформаций uij, возникающих за счёт

теплового расширения при изменении Т. При одноврем. изменении Т,

Е термодинамич. потенциал Ф кристалла (при пост. механич. напряжении)

изменяется на величину

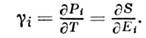

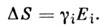

где S - энтропия кристалла. Т. к. Рi= - (дф/дЕ)Т, S = - (дФ/дТ)Еi, д2Ф/дТдEi = д2Ф/дЕiдТ, то

Т. о., пироэлектрич. коэф. определяет и изменение энтропии кристалла под действием электрич. поля:

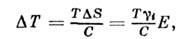

Это означает, что темп-pa П., находящегося в состоянии адиабатич. изоляции, при наложении электрич. поля вдоль полярной оси изменится на величину

где С - теплоёмкость кристалла при

постоянных механич. напряжении и электрич. поле (электрокалорический

эффект). Изменение Т для линейных П. с = 10-4 Кл/м2 х К и С = 103

Дж/кг х К в полях Е ~ 106 В/м имеет порядок 10-4

К, в сегнетоэлектриках 1-10-2К.

= 10-4 Кл/м2 х К и С = 103

Дж/кг х К в полях Е ~ 106 В/м имеет порядок 10-4

К, в сегнетоэлектриках 1-10-2К.

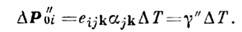

Все П. являются пъезоэлектриками, поэтому

изменение температуры "свободного" кристалла, приводящее к его тепловому расширению

или сжатию (деформации), вызовет добавочную электрич. поляризацию:

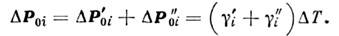

Здесь eijk - тензор 3-го ранга пьезоэлектрич. модулей, ajk - компоненты тензора коэф. теплового расширения, а суммарная поляризация

Здесь - коэф. "первичного",

- коэф. "первичного", - "вторичного" пироэлектрич. эффекта. Для разл. кристаллов соотношение

между

- "вторичного" пироэлектрич. эффекта. Для разл. кристаллов соотношение

между и

и варьируется

в широких пределах: вторичный эффект может превышать первичный, иметь др.

знак и т. д. "Третичный" пироэлектрич. эффект связывают с изменением Р

в неоднородно нагретом пьезоэлектрике.

варьируется

в широких пределах: вторичный эффект может превышать первичный, иметь др.

знак и т. д. "Третичный" пироэлектрич. эффект связывают с изменением Р

в неоднородно нагретом пьезоэлектрике.

Микроскопическая теория П., позволяющая

выяснить природу пироэлектрич. эффекта и описать свойства П., основана

на рассмотрении ангармонизма колебаний кристаллической решётки. Температурная

зависимость пироэлектрич. коэф. в области низких температур удовлетворительно

описывается соотношением

Здесь

- характеристич. температуры Дебая и Эйнштейна, D и Э - функции Дебая

и Эйнштейна,

- характеристич. температуры Дебая и Эйнштейна, D и Э - функции Дебая

и Эйнштейна,

- постоянные коэф. (см. Дебая температура, Эйнштейна температура].

- постоянные коэф. (см. Дебая температура, Эйнштейна температура].

Экспериментальные методы. Для измерения необходимо определить величину заряда, возникающего на поверхности кристалла

определённой ориентации и формы при изменении Т. Для этого обычно

используются плоскопараллельные пластинки, вырезанные перпендикулярно полярной

оси кристалла. Большие поверхности образца покрываются проводящими электродами.

Изменение ср. температуры кристалла на величину

необходимо определить величину заряда, возникающего на поверхности кристалла

определённой ориентации и формы при изменении Т. Для этого обычно

используются плоскопараллельные пластинки, вырезанные перпендикулярно полярной

оси кристалла. Большие поверхности образца покрываются проводящими электродами.

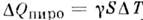

Изменение ср. температуры кристалла на величину приводит к появлению на электродах связанного заряда

приводит к появлению на электродах связанного заряда (S - площадь электродов) и разности потенциалов

(S - площадь электродов) и разности потенциалов (С - ёмкость образца).

(С - ёмкость образца).

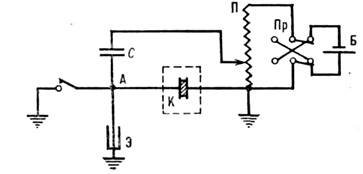

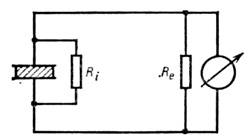

Для измерения заряда конденсатор К с образцом

помещается в термостат (рис. 2), темп-pa к-рого может изменяться. При появлении

пироэлектрич. заряда потенциал точки А изменяется, заряд может быть

измерен электрометром Э.

Рис. 2. Статический метод определения пироэлектрического коэффициента.

Обычно электрометр используют в качестве

нуль-индикатора и определяется заряд противоположного знака, по величине

равный пироэлектрическому (компенсац. схема, состоящая из батареи Б, потенциометра

П и ёмкости С, переключателя Пр, служит для изменения знака заряда конденсатора).

Заряд на конденсаторе Q подбирается так, чтобы потенциал точки А был

равен 0. В этом случае Q = Qпиро. В

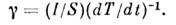

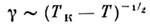

др. методе измеряется пироэлектрич. ток I, протекающий между обкладками

конденсатора по внеш. цепи при непрерывном изменении Т образца (рис.

3). При заданной скорости изменения темпры dT/dt величина

Qпиро. В

др. методе измеряется пироэлектрич. ток I, протекающий между обкладками

конденсатора по внеш. цепи при непрерывном изменении Т образца (рис.

3). При заданной скорости изменения темпры dT/dt величина определяется при Ri

определяется при Ri Re:

Re:

Рис. 3. Измерение пироэлектрического коэффициента в "токовом" режиме.

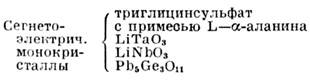

Пироэлектрические материалы и их практическое применение. Типичными П. являются турмалин, Li2SО4 х H2О. Среди П. особое место занимают сегнето-электрики, в к-рых температурная область полярной фазы ограничена: при повышении Т спонтанная поляризация уменьшается и исчезает в точке фазового перехода Тк. Вблизи Тк

и может достигать бесконечно больших значений.

Для практич. целей важны П., в к-рых сохраняет высокие значения в достаточно широком интервале Т. Ряд

сегнетоэлектриков удовлетворяет этому условию; осн. препятствие их применения

- деполяризация из-за разбиения кристаллов на домены. Используются разл.

способы сохранения в кристаллах монодоменного состояния: введение в растущий

кристалл примесей,

сохраняет высокие значения в достаточно широком интервале Т. Ряд

сегнетоэлектриков удовлетворяет этому условию; осн. препятствие их применения

- деполяризация из-за разбиения кристаллов на домены. Используются разл.

способы сохранения в кристаллах монодоменного состояния: введение в растущий

кристалл примесей, -облучение

в электрич. поле; для кристаллов с высокими Тк - охлаждение

при переходе через Тк в электрич. поле. При введении

примесей и облучении в сегнетоэлектриках возникают внутр. поля, достигающие

106 В/м. Помимо стабилизации монодоменного состояния эти поля

приводят к "размытию" фазового перехода, причём область Т, где имеет

аномально высокие значения, расширяется. Пироэлектрнч. свойствами обладают

керамич. сегнетоэлектрики, поляризованные электрич. полем, а также нек-рые

полимеры (табл.).

-облучение

в электрич. поле; для кристаллов с высокими Тк - охлаждение

при переходе через Тк в электрич. поле. При введении

примесей и облучении в сегнетоэлектриках возникают внутр. поля, достигающие

106 В/м. Помимо стабилизации монодоменного состояния эти поля

приводят к "размытию" фазового перехода, причём область Т, где имеет

аномально высокие значения, расширяется. Пироэлектрнч. свойствами обладают

керамич. сегнетоэлектрики, поляризованные электрич. полем, а также нек-рые

полимеры (табл.).

Пироэлектрические свойства некоторых

материалов при Т=300 К

|

Турмалин Li2SO4

х

H2O

|

10-8Кл х см-2К-1

10-8Кл х см-2К-1 |

|

0,04 0,8

|

|

|

2,5 2,1 0,4 0,5

|

|

0,6

5,0 5,0

3,5 - 17 2,3 |

|

0,3 0,01

|

П. используются как термоэлектрич. преобразователи. Основой является нироэлектрич. пластина с металлич. электродами, нанесёнными на срез, перпендикулярный полярной оси. На входе - поток лучистой энергии, изменяющий температуру П., на выходе - электрич. заряд или напряжение. Преимущества пироэлектрич. преобразователей - широкий диапазон частот детектируемых излучений, высокая чувствительность, быстродействие, способность к работе при Т~300 К. Пироэлектрич. приёмники применяются как детекторы ИК-излучения малой мощности; детекторы формы и мощности коротких (10-5 - 10-11 с) импульсов излучения; чувствит. датчики в спектро- и радиометрии; пирометры.

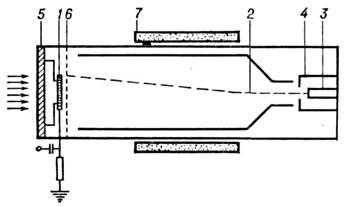

Рис. 4. Схема пироэлектрического видикона: 1 - пироэлектрическая мишень; 2 - электронный луч; 3 - катод; 4 - ускоряющий анод;5 - окно; 6 - сетка-коллектор; 7 - фокусирующие и отклоняющие катушки.

Особенно перспективно их применение для

индикации пространственного распределения излучений, в т. ч. в системах

визуализации ИК-изображений. Созданы пироэлектрич. видиконы - тепловые

передающие телевизионные трубки с пироэлектрич. мишенью (рис. 4). С внеш.

стороны через окно 5 на мишень 1 в виде тонкой (10 - 100 мкм) пироэлектрич.

пластины (диам. 18 20мм)

проецируется изображение объекта; внутр. сторона обращена к считывающему

электронному лучу 2. Изображение объекта создаёт на мишени температурный

и соответствующий ему зарядовый и потенциальный рельеф. Этот рельеф модулирует

ток, протекающий в цепи нагрузочного сопротивления при сканировании мишени

электронным лучом. Создаваемое током напряжение управляет яркостью луча,

воспроизводящего изображение на телевизионном мониторе.

20мм)

проецируется изображение объекта; внутр. сторона обращена к считывающему

электронному лучу 2. Изображение объекта создаёт на мишени температурный

и соответствующий ему зарядовый и потенциальный рельеф. Этот рельеф модулирует

ток, протекающий в цепи нагрузочного сопротивления при сканировании мишени

электронным лучом. Создаваемое током напряжение управляет яркостью луча,

воспроизводящего изображение на телевизионном мониторе.

Б. А. Струков

|

|