Теневой метод - метод обнаружения оптич. неодно-родностей в прозрачных преломляющих средах и дефектов

отражающих поверхностей (напр., зеркал). Впервые предложен в 1857 Л. Фуко (L.

Foucault) для отражающих поверхностей. В 1867 А. Тендером (A. Toepier) этот

метод был усовершенствован при исследовании прозрачных преломляющих

сред. Т, м. наз. также шлирен-методом (от нем. Schliere-оптич. неоднородность,

свиль, шлир).

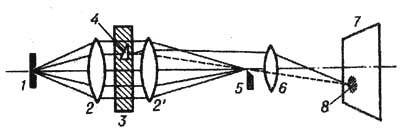

В Т. м. пучок лучей от

точечного или щелевого источника света 1 (рис.) линзой или системой линз

и зеркал (2-2') направляется через исследуемый объект (3)и фокусируется

на непрозрачной преграде (5) с острой кромкой (на т.н. н о ж е Ф у к

о), так что изображение источника проецируется на самом краю преграды. Если

в исследуемом объекте нет оптич. неоднородностей, то все идущие от него лучи

задерживаются преградой. При наличии оптич. неоднородности (4)лучи будут

рассеиваться ею и часть их, отклонившись, пройдёт выше преграды. Поставив за

ней проекционный объектив (6) или окуляр, можно на экране (7)

получить изображение неоднородностей (8)или наблюдать их визуально.

Иногда вместо точечного источника света и ножа Фуко применяют оптически сопряжённые

решётки (растры ),перекрывающие ход лучам в отсутствие на их пути неоднородностей.

Применяются также решётки со щелями в виде цветных светофильтров, позволяющие

нагляднее определять характер оптич. неоднородностей. Получение менее контрастной

картины зон изменения оптич. плотностей объекта возможно без перекрытия лучей

ножом Фуко или решётками. Просвечивание объекта двумя оптич. системами, установленными

под углом друг к другу, позволяет получать стереоскопии, картину распределения

неоднородностей в объекте.

Т. м. применяют при исследованиях распределения плотности воздушных потоков, образующихся при обтекании моделей в аэродинамических трубах, используют для проекции на экран изображений (получаемых в виде оптич. неоднородностей) в пузырьковых камерах, в телевиз. системах проекции на большой экран и др.

|

|