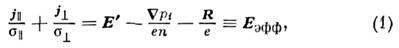

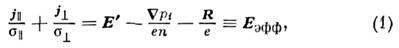

Обобщённый закон Ома - линейная зависимость для плазмы между плотностью тока j и напряжённостью эфф. электрич. поля

Еэфф, включающего объёмные силы неэлектрич. происхождения

(т. н. сторонние силы), вызывающие ток. О. о. з. записывается в дифференц. форме.

Для полностью ионизованной двухкомпонентной

плазмы, находящейся в магн. поле Н, О. о. з. в стационарном случае

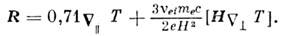

имеет вид

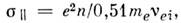

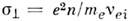

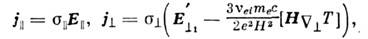

где

- соответственно продольная и поперечная проводимости плазмы, те - масса электрона, vei - частота его соударений с

коном, Е' = Е - [иН]/с - электрич. иоле в собств.

системе плазмы, движущейся со скоростью и

- соответственно продольная и поперечная проводимости плазмы, те - масса электрона, vei - частота его соударений с

коном, Е' = Е - [иН]/с - электрич. иоле в собств.

системе плазмы, движущейся со скоростью и с, pi - ионное давление, п - концентрация плазмы,

R

- термосила, обусловленная градиентом температуры плазмы Т:

с, pi - ионное давление, п - концентрация плазмы,

R

- термосила, обусловленная градиентом температуры плазмы Т:

О. о. з. в форме (1) выполняется при условии,

что пространственные масштабы неоднородностей тока существенно превосходят

дебаевский и ларморовский радиусы частиц плазмы.

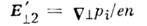

В часто встречающейся ситуации, когда

градиенты давления и температуры плазмы имеют одинаковое направление, перпендикулярное

магн. полю Н, электрич. поле Е' естеств. образом разделяется

на три компоненты

и

и При этом

из (1) выделяются "продольный" и "поперечный" законы Ома:

При этом

из (1) выделяются "продольный" и "поперечный" законы Ома:

а градиент ионного давления уравновешивается

холловским полем (см. Холла эффект).

(см. Холла эффект).

Для нестационарных процессов, характерные

времена к-рых значительно больше обратных величин ионной циклотронной и

ленгмюровской частот, соотношение (1) обобщается добавлением в левую часть

слагаемого (me/e2n)dj/dt.

В слабоионизованной плазме дополнит.

вклад в плотность тока даёт сила трения между заряж. компонентами и нейтральной

составляющей. В ионосферной плазме при расчёте НЧ-процессов учитывают также

вклад силы тяжести. Для трёхкомпонентной ионосферной плазмы (электроны,

один сорт ионов и один сорт нейтралов), пренебрегая различием между продольной

и поперечной проводимостями и термосилой, О. о. з. обычно записывают в

виде

где g - ускорение силы тяжести,

ип - скорость движения нейтральной составляющей,

ven,

vin - частоты соударений с нейтралами соответственно электронов

и ионов, ve = ven + vei + mevin/mi - полная частота соударений электрона, определяющая время передачи

их импульса тяжёлым частицам =

l/ve.

=

l/ve.

Соотношения (1) и (2) справедливы при

малых плотностях тока, когда плазму можно считать линейной проводящей средой.

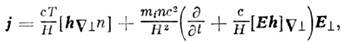

При больших плотностях тока развиваются нелинейные режимы и необходимо

учитывать индуцированные в плазме нелинейные токи. Напр., для слабонелиейных

дрейфовых волн в бесстолкновительной плазме нелинейное обобщение соотношения

(1) имеет вид

где h - единичный вектор, направленный вдоль магн. поля Н.

Н. С. Ерохин

|

|