,ас ней ср.

кинетич. энергия электронов

,ас ней ср.

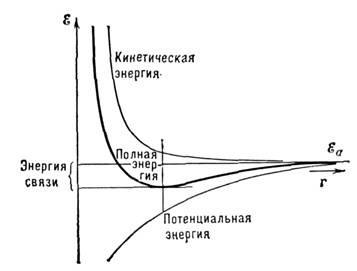

кинетич. энергия электронов Равновесная плотность электронов соответствует минимуму полной энергии. Расстояние

между ионами, при к-ром это условие реализуется, можно считать атомным радиусом

металла (рис.).

Равновесная плотность электронов соответствует минимуму полной энергии. Расстояние

между ионами, при к-ром это условие реализуется, можно считать атомным радиусом

металла (рис.).Металлическая связь - разновидность гомо-полярной химической связи, реализующаяся в металлах и сплавах. При сближении атомов и образовании

кристаллов металлов и сплавов волновые функции валентных электронов перекрываются.

Поэтому представление о локализации внеш. электронов вблизи атома теряет смысл.

Это соответствует классич. представлениям о наличии в металлах "газа"

свободных электронов (см. Друде теория металлов ).Отрицательно заряженный

электронный газ удерживает положительно заряженные ионы металла на определённых

расстояниях друг от друга.

В действительности M. с. имеет более сложную

природу, и методы её расчёта основаны на зонной теории твёрдого тела.

В наиб, простом варианте характер M. с. определяется двумя факторами. С одной

стороны, при сближении металлич. атомов волновые функции электронов перекрываются

и электрон имеет возможность перемещаться в более широкой области пространства

(чем в изолированном атоме), где он имеет более низкую потенциальную энергию.

С др. стороны, при "сжатии" электронного газа возрастает энергия

Ферми ,ас ней ср.

кинетич. энергия электронов

,ас ней ср.

кинетич. энергия электронов Равновесная плотность электронов соответствует минимуму полной энергии. Расстояние

между ионами, при к-ром это условие реализуется, можно считать атомным радиусом

металла (рис.).

Равновесная плотность электронов соответствует минимуму полной энергии. Расстояние

между ионами, при к-ром это условие реализуется, можно считать атомным радиусом

металла (рис.).

Чистая ненаправленная M. с. наблюдается у одновалентных

металлов (Na, Li и др.), обладающих кубическими плотно упакованными структурами.

В случае металлов с неск. электронами на внеш. оболочке характер взаимодействия

усложняется, поскольку не все электроны делокализуются. Поэтому определённую

составляющую в связь вносит ковалентное взаимодействие (см. Ковалентная связь). Эти металлы имеют кубическую объёмно-центриров. структуру или гексагональную

плотную упаковку атомов.

Металлическая связь определяет электрич. и тепловые свойства

металлов, обусловливая высокие электро- и теплопроводности. Характер M. с. сказывается

и на механич. свойствах металлов. Металлы - наиб, пластичные кристаллы, т. к.

в них возможно свободное перемещение дислокации:  уменьшается, если расстояние между ионами растёт. Соответственно энергия связи

зависит гл. обр. от плотности упаковки атомов и система легко приспосабливается

к локальным отклонениям от строгой регулярности решётки.

уменьшается, если расстояние между ионами растёт. Соответственно энергия связи

зависит гл. обр. от плотности упаковки атомов и система легко приспосабливается

к локальным отклонениям от строгой регулярности решётки.

Вещество и поле не есть что-то отдельное от эфира, также как и человеческое тело не есть что-то отдельное от атомов и молекул его составляющих. Оно и есть эти атомы и молекулы, собранные в определенном порядке. Также и вещество не есть что-то отдельное от элементарных частиц, а оно состоит из них как базовой материи. Также и элементарные частицы состоят из частиц эфира как базовой материи нижнего уровня. Таким образом, всё, что есть во вселенной - это есть эфир. Эфира 100%. Из него состоят элементарные частицы, а из них всё остальное. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

|

|