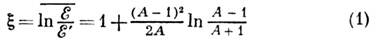

Замедление нейтронов - уменьшение кинетич. энергии E нейтронов в результате многократных столкновений их с атомными ядрами среды. Механизм 3. н. зависит от энергии нейтронов. Если E больше порога неупругого рассеяния нейтрона на ядре (Eну@0,1 - 10 МэВ), то нейтроны расходуют энергию гл. обр. на возбуждение ядер и ядерные реакции, сопровождающиеся вылетом нейтронов. При одном соударении нейтрон в среднем теряет значит. долю своей энергии и после небольшого числа столкновений (часто одного) переходит в область энергий E<Eну. Дальнейшее 3. н. происходит только за счёт упругого ядерного рассеяния. Если E/0,1-0,3 эВ, то можно пренебречь тепловым движением и хим. связью атомов среды и рассматривать ядра как свободные и покоящиеся. При этом рассеяние практически изотропно в системе центра масс нейтрон-ядро, и при одном соударении с ядром с массовым числом А нейтрон с энергией E с равной вероятностью может передать ядру любую энергию в интервале от 0 до 4AE/(A+1)2. Соответственно, его ср. потеря энергии равна 2АE/(A+1)2, т. е. пропорц. E, а среднелогарифмическая (усреднённая по углам рассеяния нейтронов) потеря энергии при одном соударении:

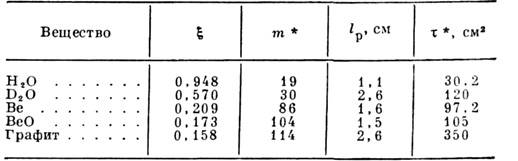

(E и E' - энергии до и после соударения). Т. о., x не зависит от энергии нейтрона. Поэтому x удобно использовать как характеристику упругого 3. н. (для среды, состоящей из смеси ядер с разными А, x усредняется по концентрациям с весом, пропорц. сечению рассеяния sр, что может привести к слабой зависимости x от E). Для водорода x = 1 и монотонно убывает с ростом А (см. табл.).

Параметры упругого замедления нейтронов в некоторых веществах

* При З. н. от ср. энергии нейтронов деления до тепловой энергии.

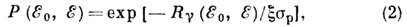

Ср. число столкновений m, требуемое для 3. н. от энергии E0 до E, равно m=u/x, где величина u=ln(E0/E) наз. летаргией нейтронов. Захват нейтронов ядрами в лёгких веществах в процессе 3. н. несуществен, т. к. сечения захвата s3 нейтронов малы по сравнению с сечением рассеяния sр; в тяжёлых веществах из-за большого т заметное число нейтронов может захватиться при 3. н. до малых энергий. Доля нейтронов, избежавших захвата при 3. н. от энергии E0до E, равна

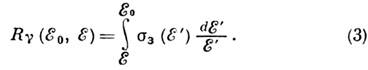

где Rg (E0, E) - т. н. резонансный интеграл захвата нейтронов, равный:

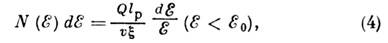

Энергетич. распределение упруго замедляющихся нейтронов N(E)в случае непрерывно излучающегося моноэнергетич. нейтронного источника интенсивностью Q нейтронов в 1с с энергией нейтронов E0 в большом (утечкой нейтронов можно пренебречь) объёме однородного вещества в отсутствие захвата описывается ф-лой (спектр Ферми):

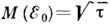

где lp - длина свободного пробега нейтрона до рассеяния, v - его скорость. Отношение x/lp наз. замедляющей способностью вещества. Учёт захвата приводит к появлению в ф-ле (4) множителя Р(E, E0), т. е. сдвигает спектр в сторону больших энергий ("ужесточает"). В случае импульсного источника нейтроны при упругом 3. н. в однородной среде после I/x соударений в каждый момент времени t после импульса группируются по энергии вблизи ср. энергии

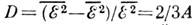

(mn - масса нейтрона), причём тем теснее, чем тяжелее среда [с дисперсией].

Эта особенность позволяет измерять энергию нейтронов

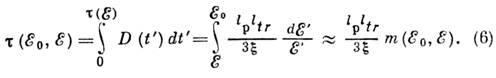

по времени замедления в тяжёлых замедлителях (см. Нейтронная спектроскопия). Время 3. н. при E0>>E

определяется ф-лой (5), т. е. пропорционально lp/x,

в Рb при  t=4.10-4c.

Диффузию нейтронов при 3. н. удобно описывать

в терминах плотности замедления q, т. е. числа нейтронов

t=4.10-4c.

Диффузию нейтронов при 3. н. удобно описывать

в терминах плотности замедления q, т. е. числа нейтронов

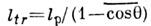

- ср. транспортная длина свободного пробега (ср. длина, проходимая нейтроном в первонач. направлении),

- ср. транспортная длина свободного пробега (ср. длина, проходимая нейтроном в первонач. направлении),

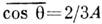

-ср. косинус угла рассеяния.

Величина t наз. возрастом нейтронов; кроме того, величина 6t имеет смысл

ср. квадрата расстояния, на к-рое. удаляется нейтрон в безграничной

однородной среде при замедлении от энергии E0 до E. Величина

-ср. косинус угла рассеяния.

Величина t наз. возрастом нейтронов; кроме того, величина 6t имеет смысл

ср. квадрата расстояния, на к-рое. удаляется нейтрон в безграничной

однородной среде при замедлении от энергии E0 до E. Величина

при 3. н. до тепловой энергии наз. длиной 3. н.

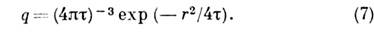

В безграничной однородной среде без поглощения в случае точечного

моноэнергетич. источника нейтронов единичной интенсивности решение

ур-ния (5) даёт

при 3. н. до тепловой энергии наз. длиной 3. н.

В безграничной однородной среде без поглощения в случае точечного

моноэнергетич. источника нейтронов единичной интенсивности решение

ур-ния (5) даёт

Как и поглощение нейтронов, она приводит к "ужестчению" нейтронного

энергетич. спектра в среде.

При энергиях E<0,1-0,3 эВ на рассеяние нейтронов влияют хим. связь и

тепловое движение атомов. Скорость 3. н. снижается, и спектр нейтронов

стремится к равновесному, обычно близкому к максвелловскому. 3. н. в

этой области энергии наз. термализацией нейтронов.

Нейтроны образуются в ядерных реакциях обычно с энергией /1 МэВ. 3. н.

является способом трансформации их в тепловые, к-рые используются в

ядерной энергетике (см. Ядерный реактор ),при исследовании конденсир. сред (см. Нейтронография)и др. Лит. см. при ст. Диффузия нейтронов.

Как и поглощение нейтронов, она приводит к "ужестчению" нейтронного

энергетич. спектра в среде.

При энергиях E<0,1-0,3 эВ на рассеяние нейтронов влияют хим. связь и

тепловое движение атомов. Скорость 3. н. снижается, и спектр нейтронов

стремится к равновесному, обычно близкому к максвелловскому. 3. н. в

этой области энергии наз. термализацией нейтронов.

Нейтроны образуются в ядерных реакциях обычно с энергией /1 МэВ. 3. н.

является способом трансформации их в тепловые, к-рые используются в

ядерной энергетике (см. Ядерный реактор ),при исследовании конденсир. сред (см. Нейтронография)и др. Лит. см. при ст. Диффузия нейтронов.

М. В. Казарновский.

|

|