Глубина изображаемого пространства (глубина резкости) - расстояние в пространстве предметов (объектов) в направлении оптич.

оси системы между плоскостями, ограничивающими ту область, точки к-рой изображаются

в плоскости фокусировки достаточно резко (кружками с диаметром, не превосходящим

заданный допустимый). Г. и. п. является одной

из характеристик оптич. систем, строящих изображение (объектива, лупы, микроскопа).

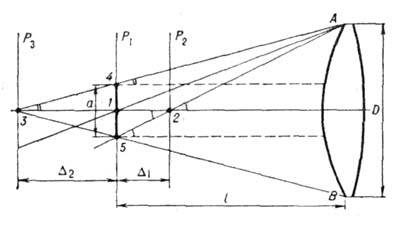

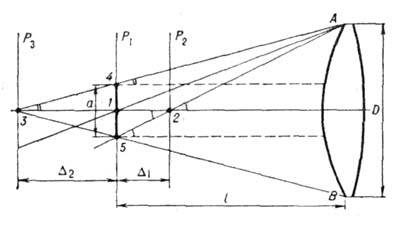

Наблюдатель, рассматривающий

через оптич. систему AB (рис.) пространство предметов, видит вполне резко

только точки плоскости наводки (т. н. основного плана) P1,

находящейся на расстоянии l от AB. Точки плоскостей P2 и P3- лежащих на расстояниях соответственно  от P1, ближе или дальше P1 от оптич. системы,

будут видны как круги, диаметр к-рых а определяется

величинами l,

от P1, ближе или дальше P1 от оптич. системы,

будут видны как круги, диаметр к-рых а определяется

величинами l,  и

диаметром входного зрачка D. Это объясняется неоднозначностью относит.

расположения точек плоскостей P1, P2 и P3 (напр.,

точек 1, 2 и 3)при наблюдении через объектив ненулевого диаметра.

Так, при рассматривании через участок А и наведении системы на плоскость

P1 точка 3 будет проектироваться в точку 4 (а

точка 2 в точку 5); при рассматривании через участок В точка 3 проектируется в точку 5 (точка 2 в точку 4). Для всего объектива,

наведенного на плоскость P1, точка 3 (и, аналогично,

точка 2)будет изображаться множеством точек, образующих в проекции на

P1 круг диаметра а (пятно размытия). Если этот диаметр меньше нек-рой

максимально допустимой величины адоп, связанной с угловым

пределом разрешения глаза, то пятно размытия будет восприниматься наблюдателем

как точка. В случае а=адоп плоскости P2

и P3 называются соответственно передним и задним планами, а Г. и.

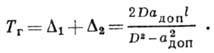

п. ТГ в приближении геометрической оптики равна (как

следует из рис.)

и

диаметром входного зрачка D. Это объясняется неоднозначностью относит.

расположения точек плоскостей P1, P2 и P3 (напр.,

точек 1, 2 и 3)при наблюдении через объектив ненулевого диаметра.

Так, при рассматривании через участок А и наведении системы на плоскость

P1 точка 3 будет проектироваться в точку 4 (а

точка 2 в точку 5); при рассматривании через участок В точка 3 проектируется в точку 5 (точка 2 в точку 4). Для всего объектива,

наведенного на плоскость P1, точка 3 (и, аналогично,

точка 2)будет изображаться множеством точек, образующих в проекции на

P1 круг диаметра а (пятно размытия). Если этот диаметр меньше нек-рой

максимально допустимой величины адоп, связанной с угловым

пределом разрешения глаза, то пятно размытия будет восприниматься наблюдателем

как точка. В случае а=адоп плоскости P2

и P3 называются соответственно передним и задним планами, а Г. и.

п. ТГ в приближении геометрической оптики равна (как

следует из рис.)

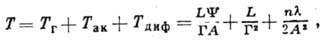

При наблюдении в микроскоп

Г. и. п. является суммой трех глубин: геометрической, рассмотренной выше, аккомодационной

Так, определяемой способностью глаза аккомодировать в процессе

наблюдения объёмного предмета на различно удалённые точки, и дифракционной Тдиф,

определяемой дифракц. явлениями в микроскопе:

где L - положение

переднего плана для глаза, обычно L=250 мм, Г - увеличение микроскопа,

А - числовая апертура микроскопа, n - показатель преломления иммерсионной

жидкости,  - длина волны света, а

- длина волны света, а  - угловой предел разрешения глаза (обычно 1' - 4').

- угловой предел разрешения глаза (обычно 1' - 4').

А. П. Гагарин.

1. Электромагнитная волна (в религиозной терминологии релятивизма - "свет") имеет строго постоянную скорость 300 тыс.км/с, абсурдно не отсчитываемую ни от чего. Реально ЭМ-волны имеют разную скорость в веществе (например, ~200 тыс км/с в стекле и ~3 млн. км/с в поверхностных слоях металлов, разную скорость в эфире (см. статью "Температура эфира и красные смещения"), разную скорость для разных частот (см. статью "О скорости ЭМ-волн")

2. В релятивизме "свет" есть мифическое явление само по себе, а не физическая волна, являющаяся волнением определенной физической среды. Релятивистский "свет" - это волнение ничего в ничем. У него нет среды-носителя колебаний.

3. В релятивизме возможны манипуляции со временем (замедление), поэтому там нарушаются основополагающие для любой науки принцип причинности и принцип строгой логичности. В релятивизме при скорости света время останавливается (поэтому в нем абсурдно говорить о частоте фотона). В релятивизме возможны такие насилия над разумом, как утверждение о взаимном превышении возраста близнецов, движущихся с субсветовой скоростью, и прочие издевательства над логикой, присущие любой религии.

4. В гравитационном релятивизме (ОТО) вопреки наблюдаемым фактам утверждается об угловом отклонении ЭМ-волн в пустом пространстве под действием гравитации. Однако астрономам известно, что свет от затменных двойных звезд не подвержен такому отклонению, а те "подтверждающие теорию Эйнштейна факты", которые якобы наблюдались А. Эддингтоном в 1919 году в отношении Солнца, являются фальсификацией. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

|

|