10-20

кэВ достигают высот y40 км (см. Прозрачность земной атмосферы).

10-20

кэВ достигают высот y40 км (см. Прозрачность земной атмосферы).Внеатмосферная астрономия - раздел наблюдательной астрономии, использующий для исследований космич. объектов

приборы, вынесенные за пределы земной атмосферы. Методы внеатмосферной астрономии применяются преим.

для исследований в УФ-, рентг. и гамма-диапазонах, т. к. земная атмосфера для

космич. эл--магн. излучения в этих диапазонах непрозрачна: УФ- и рентг. излучения

поглощаются в зависимости от длины волны на высотах 150-80 км, а фотоны жёсткого

рентгеновского излучения и гамма-излучения с энергией 10-20

кэВ достигают высот y40 км (см. Прозрачность земной атмосферы).

10-20

кэВ достигают высот y40 км (см. Прозрачность земной атмосферы).

Внеатмосферная астрономия родилась в кон. 40-х

гг. 20 в., когда в США и СССР были начаты исследования Солнца в УФ- и рентг.

областях спектра при помощи ракет, способных достигать высот св. 100 км и поднимать

астр. инструменты весом до 1 т. В сер. 60-х гг. начались внеатм. исследования

др. источников космических рентгеновских и гамма-излучений.

С помощью УФ- и рентг.

аппаратуры, установленной на ракетах, достигавших высот от 100 до 500 км (а

изредка и больших), были сделаны первые открытия: обнаружены дискретные источники

рентг. излучения (неск. десятков), исследованы УФ-спектры ярких звёзд ранних

спектральных классов, обнаружен УФ-фон неба в спектральной линии водорода

В принципе, вынос телескопа

за пределы земной атмосферы позволяет достичь предельного для данного телескопа

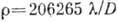

углового (пространственного) разрешения  , обусловленного лишь дифракцией излучения на входном отверстии телескопа (

, обусловленного лишь дифракцией излучения на входном отверстии телескопа (

угл. секунд,

где

угл. секунд,

где  - длина волны,

D - апертура телескопа; см. Разрешающая способность оптических

приборов). Разрешение наземных телескопов, ограниченное "дрожанием"

атмосферы, редко бывает меньше

- длина волны,

D - апертура телескопа; см. Разрешающая способность оптических

приборов). Разрешение наземных телескопов, ограниченное "дрожанием"

атмосферы, редко бывает меньше  ,

что соответствует значению

,

что соответствует значению телескопа

всего лишь с D ~10 см (для

телескопа

всего лишь с D ~10 см (для

). Наконец, мн.

астрофиз. проблемы требуют для своего решения доставки приборов непосредственно

к объекту исследования (планеты Солнечной системы, межпланетная среда, солнечный

ветер, кометы и т. д.). Каждая из этих проблем породила самостоят. научное направление:

исследования Венеры спускаемыми и пролётными аппаратами, включая радиолокац.

картографирование этой планеты (СССР и США); изучение поверхности и атмосферы

Марса и его спутников (СССР, США); исследования Юпитера, Сатурна и их спутников

(США). Особенно большой объём ценнейшей информации был получен 16 сов.

межпланетными кос-мич. аппаратами (KA) "Венера" (1961-84), двумя

амер. KA "Викинг" (исследования Марса и его спутников в 1976-82),

космич. станциями "Вояджер-1 и 2" при их пролёте вблизи систем Юпитера

и Сатурна (США, запущены в 1977).

). Наконец, мн.

астрофиз. проблемы требуют для своего решения доставки приборов непосредственно

к объекту исследования (планеты Солнечной системы, межпланетная среда, солнечный

ветер, кометы и т. д.). Каждая из этих проблем породила самостоят. научное направление:

исследования Венеры спускаемыми и пролётными аппаратами, включая радиолокац.

картографирование этой планеты (СССР и США); изучение поверхности и атмосферы

Марса и его спутников (СССР, США); исследования Юпитера, Сатурна и их спутников

(США). Особенно большой объём ценнейшей информации был получен 16 сов.

межпланетными кос-мич. аппаратами (KA) "Венера" (1961-84), двумя

амер. KA "Викинг" (исследования Марса и его спутников в 1976-82),

космич. станциями "Вояджер-1 и 2" при их пролёте вблизи систем Юпитера

и Сатурна (США, запущены в 1977).

Новая эпоха во внеатмосферной астрономии началась с запусками на околоземную

орбиту специализир. астр. ИСЗ, оснащённых высокоточной

системой наведения и пространств. стабилизации (с точностью до 0,03'').

В области рентг. внеатмосферной астрономии следует выделить спутники "Ухуру" (США, с

1970), "САС-3" (США, с 1975), "ХЕАО-1" и "ХЕАО-2"

(обсерватория им. Эйнштейна) (США, 1978-81), "АНС" (Нидерланды,

с 1974), "УК-5" (Великобритания, с 1974), "Астрон" (СССР,

с 1983) и японские "Хакутё" (с 1979) и "Тенма" ("Астро-Б",

с 1983). Среди наиб. ценных результатов, полученных рентг. внеатмосферной астрономией: открытие одиночных

и входящих в двойные системы нейтронных звёзд с периодами собственного

вращения от 0,033 до 1000 с; составление каталогов, включающих тысячи рентг.

источников; открытие горячего (107 -108 К) межгалактического

газа в скоплениях галактик, имеющего плотность 10-3-10-4

атомов/см3 и нормальный хим. состав; обнаружение "кандидатов"

в чёрные дыры; детальное исследование внегалактич. источников (ядер активных

и сейфертовских галактик, квазаров); открытие рентг. источников в неск.

ближайших галактиках; обнаружение рентг. излучения корон нормальных звёзд и

др. (подробнее см. Рентгеновская астрономия).

В УФ-области ( =1000-3500

=1000-3500

) особую роль

сыграли ИСЗ "Коперник" (США), междунар. спутник "IUE"

(США и ряд стран Европы, с 1977) и "Астрон" (СССР) с телескопами

диам. 45-90 см. В этом диапазоне спектра проводилось: детальное исследование

хим. состава и физ. условий в межзвёздной среде; обнаружение и исследование

молекулярного водорода в плотных и холодных облаках межзвёздного газа; обнаружение

горячей газовой короны Галактики; детальное исследование распределения водорода

(и гелия) в окрестностях Солнечной системы, изучение спектров неск. тысяч звезд

с высоким спектральным разрешением, а также исследования УФ-спектров ядер галактик

и квазаров (см. Ультрафиолетовая астрономия ).В США намечен запуск на

орбиту ИСЗ оптич. телескопа им. Эдвина Хаббла диам. 2,4 м с пространственным

разрешением до 0,01'' и проницающей способностью вплоть до 29-30m;

его астрометрич. точность превысит 0,001'', срок службы

) особую роль

сыграли ИСЗ "Коперник" (США), междунар. спутник "IUE"

(США и ряд стран Европы, с 1977) и "Астрон" (СССР) с телескопами

диам. 45-90 см. В этом диапазоне спектра проводилось: детальное исследование

хим. состава и физ. условий в межзвёздной среде; обнаружение и исследование

молекулярного водорода в плотных и холодных облаках межзвёздного газа; обнаружение

горячей газовой короны Галактики; детальное исследование распределения водорода

(и гелия) в окрестностях Солнечной системы, изучение спектров неск. тысяч звезд

с высоким спектральным разрешением, а также исследования УФ-спектров ядер галактик

и квазаров (см. Ультрафиолетовая астрономия ).В США намечен запуск на

орбиту ИСЗ оптич. телескопа им. Эдвина Хаббла диам. 2,4 м с пространственным

разрешением до 0,01'' и проницающей способностью вплоть до 29-30m;

его астрометрич. точность превысит 0,001'', срок службы  10 лет. В ИК-области важные результаты получены ИСЗ "ИРАС" (США,

Нидерланды, Великобритания, 1983). По данным аппаратуры этого спутника составлен

каталог ~106 ИК-источников, излучающих в диапазоне длин волн от 1

до 100 мкм (см. Инфракрасная астрономия ).В миллиметровом диапазоне длин

волн советским ИСЗ "Прогноз" исследовались реликтовое излучение

и его флуктуации.

10 лет. В ИК-области важные результаты получены ИСЗ "ИРАС" (США,

Нидерланды, Великобритания, 1983). По данным аппаратуры этого спутника составлен

каталог ~106 ИК-источников, излучающих в диапазоне длин волн от 1

до 100 мкм (см. Инфракрасная астрономия ).В миллиметровом диапазоне длин

волн советским ИСЗ "Прогноз" исследовались реликтовое излучение

и его флуктуации.

Космич. излучение с энергией

гамма-фотонов 100

МэВ исследовалось со спутников "САС-2" (США, с 1972) и "КОС-Б"

(ряд стран Западной Европы, запущен в 1975). Обнаружены ок. 20 дискретных источников

гамма-излучения (из к-рых отождествлено лишь 3) и протяжённая область эмиссии

вдоль плоскости Галактики (см. Гамма-астрономия).

100

МэВ исследовалось со спутников "САС-2" (США, с 1972) и "КОС-Б"

(ряд стран Западной Европы, запущен в 1975). Обнаружены ок. 20 дискретных источников

гамма-излучения (из к-рых отождествлено лишь 3) и протяжённая область эмиссии

вдоль плоскости Галактики (см. Гамма-астрономия).

Следует отметить исследования

гамма-всплесков, природа к-рых до сих пор окончательно не выяснена. Из

десятка источников

гамма-излучения, координаты к-рых определены с точностью от 5'' до 10',

ни один надёжно не отождествлён с известными астр. объектами.

Внеатмосферная астрономия развивается по пути создания специализир. тяжёлых спутников Земли, оснащённых высокоточной

системой астроориентации и уникальными астр. инструментами. Уже сейчас примерно

50% астрономической информации поступает от приборов, установленных на ИСЗ.

В. Г. Курт

Релятивисты и позитивисты утверждают, что "мысленный эксперимент" весьма полезный интрумент для проверки теорий (также возникающих в нашем уме) на непротиворечивость. В этом они обманывают людей, так как любая проверка может осуществляться только независимым от объекта проверки источником. Сам заявитель гипотезы не может быть проверкой своего же заявления, так как причина самого этого заявления есть отсутствие видимых для заявителя противоречий в заявлении.

Это мы видим на примере СТО и ОТО, превратившихся в своеобразный вид религии, управляющей наукой и общественным мнением. Никакое количество фактов, противоречащих им, не может преодолеть формулу Эйнштейна: "Если факт не соответствует теории - измените факт" (В другом варианте " - Факт не соответствует теории? - Тем хуже для факта").

Максимально, на что может претендовать "мысленный эксперимент" - это только на внутреннюю непротиворечивость гипотезы в рамках собственной, часто отнюдь не истинной логики заявителя. Соответсвие практике это не проверяет. Настоящая проверка может состояться только в действительном физическом эксперименте.

Эксперимент на то и эксперимент, что он есть не изощрение мысли, а проверка мысли. Непротиворечивая внутри себя мысль не может сама себя проверить. Это доказано Куртом Гёделем.

Понятие "мысленный эксперимент" придумано специально спекулянтами - релятивистами для шулерской подмены реальной проверки мысли на практике (эксперимента) своим "честным словом". Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

|

|