Фазотрон - резонансный циклич. ускоритель тяжёлых частиц (протонов, ионов), работающий при постоянном

во времени азимутально однородном (или почти однородном) магн. поле и периодически

изменяющемся по частоте высокочастотном ускоряющем напряжении.

Ф. применяют для ускорения

частиц до энергий порядка 0,6 - 1 ГэВ. При более высоких энергиях их применение

оказывается экономически неоправданным (см. ниже); с 80-х гг. Ф. начали уступать

место изохронным циклотронам.

Схема устройства Ф. изображена

на рис. 1 к ст. Циклотрон (а - вертикальный разрез Ф.; б-горизонтальный).

Укоряемые частицы движутся в откаченной до высокого вакуума камере, расположенной

в вертикальном магн. поле, к-рое создаётся между полюсами 2 электромагнита

с помощью катушек 3, питаемых пост. током. В камере расположены высоковольтные

полые электроды (дуанты), между к-рыми создаётся ВЧ электрич. поле. Частицы

ускоряются этим полем, переходя из дуанта в дуант. Электрич. поле между дуантами

должно иметь в этот момент нужное направление и достаточную величину. Ускоряющая

система Ф. может иметь не два, а один дуант, роль второго дуанта в этом случае

играет вакуумная камера. Движение частиц в азимутально однородном поле описывается

ур-ниями

Ф-лы (1) и (2) приведены

в физ. системе единиц; w - частота обращения частиц в вакуумной камере Ф., Ze-заряд

ускоряемых частиц, В-индукция магн. поля, с - скорость света,

р-импульс частиц, -их

полная (включающая энергию покоя) энергия, r-радиус кривизны траектории.

-их

полная (включающая энергию покоя) энергия, r-радиус кривизны траектории.

При движении без ускорения

частицы описывают в камере круговые траектории, радиус к-рых определяется из

(2). При движении с ускорением радиус окружности с увеличением импульса частиц

растёт, так что траектории приобретают вид раскручивающихся спиралей. Частота

обращения частиц с увеличением  падает,

соответственно должна уменьшаться частота ускоряющего напряжения. (Вторая причина

уменьшения частоты заключается в том, что устойчивое вертикальное движение частиц

при ускорении возможно только в магн. поле, индукция к-рого уменьшается с радиусом.)

Рабочий режим Ф. носит поэтому циклич. характер: частота ускоряющего напряжения

на рабочей части цикла падает в соответствии с энергией частиц, а затем возвращается

к своему нач. значению. После этого начинается следующий цикл ускорения.

падает,

соответственно должна уменьшаться частота ускоряющего напряжения. (Вторая причина

уменьшения частоты заключается в том, что устойчивое вертикальное движение частиц

при ускорении возможно только в магн. поле, индукция к-рого уменьшается с радиусом.)

Рабочий режим Ф. носит поэтому циклич. характер: частота ускоряющего напряжения

на рабочей части цикла падает в соответствии с энергией частиц, а затем возвращается

к своему нач. значению. После этого начинается следующий цикл ускорения.

Практический предел на

энергию, достижимую при помощи Ф., накладывает вес магн. системы и энергопотребление

ускорителя. Для ускорения частиц до самых больших энергий применяют ускорители,

в к-рых магн. поле создаётся не по всей площади круга, а на узкой кольцевой

дорожке, в пределах к-рой происходит движение ускоряемых частиц. Как ясно из

(2), при растущем импульсе частиц и пост. радиусе траектории в течение ускорит.

цикла должна изменяться индукция магн. поля. Такие ускорители называют с и н

х р о ф а з о т р о н а м и или синхротронами протонным.

Как уже говорилось, Ф.

уступают место изохронным циклотронам, в к-рых частота ускоряющего поля постоянна,

а с энергией частиц (с радиусом) возрастает усреднённое по азимуту значение

магн. индукции. При таком законе изменения В возникает неустойчивость

вертикального движения, с к-рой удаётся справиться ценой отказа от азимутальной

симметрии магн. поля.

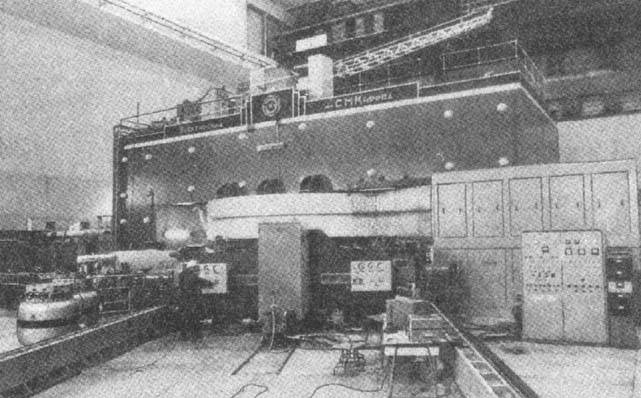

Рис. Внешний вид протонного фазотрона Объединённого института ядерных исследований.

Приведём в качестве примера

параметры Ф., введённого в действие в 1984 в Объединённом ин-те ядерных исследований

в Дубне (рис.). Протоны ускоряются до энергии

600 МэВ; вес магнита

7000 т, диаметр магн. полюсов 6 м. Потребляемая мощность: 700 кВт для питания

магнита, 200 кВт для питания высокочастотной системы. Частота циклов ускорения

250 Гц; усреднённый по времени ток внутреннего пучка ~6 мкА, тон выведенного

пучка ~3,5 мкА. Во время реконструкции Ф. в структуру магн. поля были введены

спиралевидные неоднородности, к-рые позволяют уменьшить диапазон изменения частоты

ускоряющего напряжения.

Л. Л. Гольдин

|

|