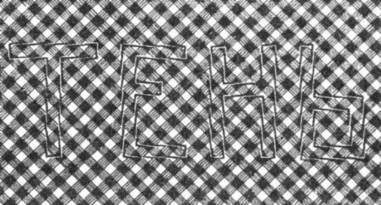

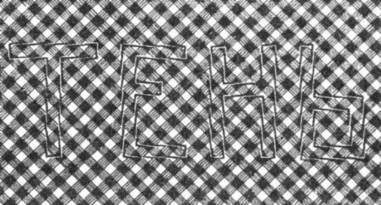

Рис. 1. Благодаря влиянию фона буквы кажутся расположенными косо.

Иллюзии оптические (зрительные иллюзии) - типичные

случаи резкого несоответствия между зрительным восприятием и реальными

свойствами наблюдаемых объектов. И. о. свойственны здоровому зрительному

аппарату, чем они отличаются от галлюцинаций. Известно более сотни И.

о., но общепринятой классификации их нет; убедительных объяснений

большей части И. о. также пока не существует.

Рис. 1. Благодаря влиянию фона буквы кажутся расположенными косо.

По механизму возникновения И. о. можно разделить на такие, к-рые

возникают благодаря несовершенству глаза как оптич. прибора (именно этот

класс соответствует термину И. о.), и на те И. о., за возникновение

к-рых ответствен весь зрительный аппарат, включая его мозговые отделы. К

первым относятся кажущаяся лучистая структура ярких источников малого

размера (напр., звезды); наблюдаемые иногда радужные кромки предметов

из-за неисправленного хроматизма хрусталика и т. п. Подавляющая часть И.

о. принадлежит ко второй группе, т. е. их возникновение связано с

особенностями обработки зрительной информации на разл. этапах

зрительного восприятия. Первым этапом этой обработки считается выделение

сигнала из фона, и ошибки восприятия, связанные с ним, можно отнести к

И. о. (т. н. оптич. обман). На существовании таких И. о. основано

применение защитной окраски при маскировке, к-рая широко распространена в

животном мире (мимикрия).

Риc. 2. Неоднозначная классификация зрительных впечатлений: наблюдатель видит либо вазу, либо два силуэта.

С процессом выделения сигнала из фона, а также и со следующим этапом - с

классификацией сигналов связаны И. о., в к-рых структурный или сплошной

фон приводит к ошибкам выявления фигур или к ошибкам оценки их

параметров (яркости, формы, взаимного расположения и пр.; рис. 1). И.

о., связанные с возможной неоднозначной классификацией зрительных

впечатлений, представлены на рис. 2.

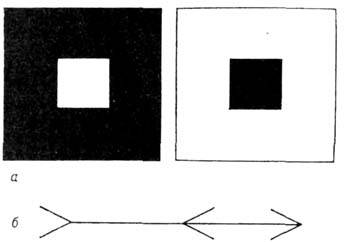

Рис. 3. Примеры ошибок в оценке характеристик объектов: а -иллюзия

иррадиации: белый квадрат кажется больше равного ему чёрного; б-стрелы

Мюллера - Лиера: отрезки равны, хотя кажутся неравными.

Наконец, распространены И. о., связанные с ошибками в третьем этапе

обработки зрительной информации - в оценке характеристик рассматриваемых

объектов (площади, длины, углов, цвета; рис. 3), а также с

перспективными искажениями (рис. 4); часто возникает т. н. иллюзия

иррадиации (рис. 3), т. е. кажущееся увеличение размеров светлых

предметов сравнительно с равными им тёмными. И. о., связанные с ошибками

в оценке площадей, длин и углов, часто выделяют в отд. группу геом. И.

о.

Рис. 4. Фигура девочки, кажущаяся самой маленькой, наибольшая.

При движении или изменении во времени наблюдаемого объекта процесс зрительного восприятия усложняется, что в ряде случаев приводит к неадекватному отражению движения объектов. И. о. такого рода можно выделить в группу динамических. Долгое наблюдение за движущимся предметом и внезапное прекращение наблюдения за ним приводит к иллюзии движения этого предмета в обратном направлении (напр., если смотреть нек-рое время на водопад и потом закрыть глаза, то можно увидеть струю воды, поднимающуюся вверх, т. н. эффект водопада, известный ещё Аристотелю). К этому же классу И. о. относится появление ощущения цвета при наблюдении модулированного по времени светового потока белого света, напр, при вращении разделённого на чёрные и белые сектора диска (т. н. диск Бенхема), и ряд аналогичных И. о. К динамич. И. о. принадлежат И. о., связанные с инерцией зрения, т. е. со свойством глаза сохранить зрительное впечатление ок. 0,1 с. Примерами таких И. о. являются все виды стробоскопического эффекта, а также наблюдение следа от быстро движущегося светящегося источника и пр. На использовании И. о., связанных с инерцией зрения, основаны кинематограф и телевидение.

А. П. Гагарин, Н. Ф. Подвигни

Релятивисты и позитивисты утверждают, что "мысленный эксперимент" весьма полезный интрумент для проверки теорий (также возникающих в нашем уме) на непротиворечивость. В этом они обманывают людей, так как любая проверка может осуществляться только независимым от объекта проверки источником. Сам заявитель гипотезы не может быть проверкой своего же заявления, так как причина самого этого заявления есть отсутствие видимых для заявителя противоречий в заявлении.

Это мы видим на примере СТО и ОТО, превратившихся в своеобразный вид религии, управляющей наукой и общественным мнением. Никакое количество фактов, противоречащих им, не может преодолеть формулу Эйнштейна: "Если факт не соответствует теории - измените факт" (В другом варианте " - Факт не соответствует теории? - Тем хуже для факта").

Максимально, на что может претендовать "мысленный эксперимент" - это только на внутреннюю непротиворечивость гипотезы в рамках собственной, часто отнюдь не истинной логики заявителя. Соответсвие практике это не проверяет. Настоящая проверка может состояться только в действительном физическом эксперименте.

Эксперимент на то и эксперимент, что он есть не изощрение мысли, а проверка мысли. Непротиворечивая внутри себя мысль не может сама себя проверить. Это доказано Куртом Гёделем.

Понятие "мысленный эксперимент" придумано специально спекулянтами - релятивистами для шулерской подмены реальной проверки мысли на практике (эксперимента) своим "честным словом". Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

|

|