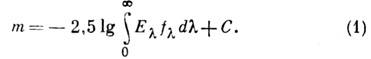

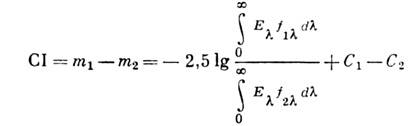

Здесь Еl - освещённость ,l - длина волны, fl - спектральная чувствительность (кривая реакции) регистрирующей аппаратуры, С - постоянная, задающая нуль-пункт системы величин. Коэф. -2,5 определяет шкалу 3. в. и наз. коэффициентом П о г с о н а. Знак минус указывает на то, что при увеличении блеска 3. в. уменьшаются. Величина fl равна произведению спектральной чувствительности приёмника излучения и пропускания коэффициента (отражения коэффициента)оптич. элементов регистрирующей аппаратуры (фотометра) и телескопа. Земная атмосфера поглощает значит. долю энергии, приходящей от астрономич. объектов (см. Прозрачность земной атмосферы ).Поглощение при этом сильно зависит от l, зенитного расстояния объекта, высоты обсерватории над уровнем моря и состояния атмосферы. Чтобы не связывать понятие 3. в. с этими меняющимися параметрами условий наблюдения, измерения обычно исправляют за атм. экстинкцию. В этом случае Еl в ф-ле (1) обозначает распределение энергии в спектре за пределами земной атмосферы, а соответствующие значения т наз. внеатмосферными 3. в. В зависимости от вида кривой реакции fl различают след. системы 3. в. Если fl вырождается в d-функцию, 3. в. наз. монохроматическими. В случае когда fl постоянна по спектру, т. е. не зависит от l, система 3. в. наз. болометрической. Во всех других случаях мы имеем дело с гетерохромными системами 3. в., к-рые в астрономии получили наиб. широкое распространение. Ещё в начале 20 в. были созданы обширные каталоги, содержащие сотни тыс. звёзд с измерениями гетерохромных величин в системе чувствительности несенсибилизированных фотографич. пластинок (фотографические 3. в.), в системе чувствительности человеческого глаза (визуальные 3. в.), а также в разнообразных системах сенсибилизированных фотографич. пластинок (напр., ф о т о в и з у а л ь н ы е 3. в.). Созданы десятки новых гетерохромных и монохроматич. систем 3. в., покрывающих широкий спектральный диапазон: от рентгеновского до далёкого ИК. При этом измерения проводят обычно не в одной, а сразу в неск. спектральных полосах, покрывающих разные участки спектра,- в т. н. фотометрич. системах (см. Астрофотометры ),содержащих от двух до десятков полос. Разнообразие систем 3. в. связано с тем, что спектральный состав излучения астрономич. объектов меняется в очень широких пределах и для определения физ. природы исследуемого объекта требуется его изучение в разных участках спектра. Системы 3. в. обычно нормируются т. о., чтобы для белых звёзд спектрального класса AOV 3. в. в разных полосах были равны друг другу. Это достигается с ответствующим выбором постоянной в ф-ле (1). Разность 3. в. m1 и m2 одной и той же звезды в двух разных полосах 1 и 2, имеющих кривые реакции f1l и f2l наз. колор-индексом CI (показателель цвета):

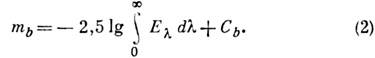

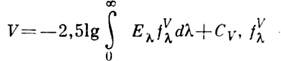

Колор-индексы звёзд являются индикаторами их температуры. Болометрич. 3. в. mb введены для измерения потока эл--магн. излучения от астрономич. объектов во всём интервале длин волн. Они выражают внеатмосферный блеск объектов при их измерении с помощью неселективных приёмников излучения и оптики. Таких приёмников и оптики в действительности нет, поэтому величины mb - вычисляемые, а не наблюдаемые. Учитывая постоянство fl в ф-ле (1), получим:

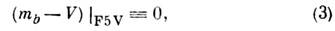

Постоянная Сb выбирается из условия равенства тb и визуальных 3. в. V для непокрасневших звёзд (см. Межзвёздное поглощение)спектрального класса F5V:

где

- кривая реакции

системы V, СV - известная постоянная, задающая нуль-пункт визуальных величин V. Нек-рые авторы принимают другое условие для определения Сb, а именно: (mb- V) | G2V=0. Эти шкалы отличаются незначительно (на ~0,07m).

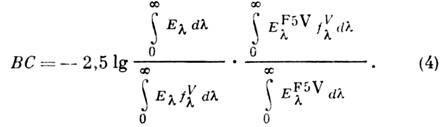

Болометрической поправкой ВС наз. разность между болометрич. и визуальной 3. в.:

ВС = тb - V.

С учётом (2) и (3):

- кривая реакции

системы V, СV - известная постоянная, задающая нуль-пункт визуальных величин V. Нек-рые авторы принимают другое условие для определения Сb, а именно: (mb- V) | G2V=0. Эти шкалы отличаются незначительно (на ~0,07m).

Болометрической поправкой ВС наз. разность между болометрич. и визуальной 3. в.:

ВС = тb - V.

С учётом (2) и (3):

Болометрич. поправки для звёзд F5V, по определению, равны нулю, для др. звёзд и объектов значения ВС отрицательны. Напр., для наиб. голубых звёзд (05V)и наиб. красных звёзд (M8V) ВС@-4,0m. Т. о., при одинаковом блеске в полосе V полный (интегральный по всему спектру) поток от звезды M8V будет в сорок раз больше, чем от F5V. Болометрич. 3. в. и поправки определяются полуэмпирически. В доступных для наблюдения спектральных диапазонах в ф-лы (2) и (4) подставляются измеренные значения Еl. Для этой цели привлекаются также результаты внеатмосферных измерений в УФ-области спектра. Для недоступных измерению спектральных областей значения Еl интерполируются и экстраполируются. Болометрич. поправки позволяют определить болометрич. светимости тех звёзд, для к-рых известны абс. 3. в. Видимый блеск звезды зависит как от её светимости, так и от расстояния до неё и величины межзвёздного поглощения. Поэтому видимая 3. в., определяемая ф-лой (1), ничего не говорит об общей энергии, излучаемой звездой. Для характеристики истинной светимости звезды введено понятие абсолютной 3. Р., к-рая определяется как 3. в., к-рую имела бы звезда, если её наблюдать со стандартного расстояния в 10 пк. Так и видимые, абсолютные звёздные величины могут быть монохроматичекими, болометрическими, визуальными и др. Связь между соответствующими видимыми т и абс. М 3. в. выражается ф-лой:

т= M + 5 1g r - 5+ А,

где r - расстояние до звезды, пк; А - величина межзвёздного поглощения (межзвёздной экстинкции).