на линейке инструментов;

в диалоговом окне команды на рис. 15.9 выбираются следующие параметры компонента:

на линейке инструментов;

в диалоговом окне команды на рис. 15.9 выбираются следующие параметры компонента:

Меню Components предназначено для выбора, перемещения и удаления компонентов на проектируемой плате. Оно содержит следующие команды.

New... — выбор компонента;

команда дублируется кнопкой  на линейке инструментов;

в диалоговом окне команды на рис. 15.9 выбираются следующие параметры компонента:

на линейке инструментов;

в диалоговом окне команды на рис. 15.9 выбираются следующие параметры компонента:

Refdes — позиционное обозначение;

Value — номинальное значение параметра компонента;

Rotation — положение компонента (0, 90, 180 или 270°) на заданном слое (по умолчанию — на верхней стороне платы);

Shape — выбор из списка корпусов компонентов текущей платы, если установлена опция Local в блоке Shape source (в данном случае платы для генератора Колпитца);

Position — позиция на печатной плате, куда будет загружен выбранный корпус компонента (в данном случае — в начальную точку платы);

Library — выбор корпуса из библиотеки корпусов (см. рис. 15.9);

Design file — выбор корпуса из каталога готовых печатных плат layout\pcbs (файлы с расширением .ddf).

После выбора корпуса компонента можно просмотреть его изображение, нажав кнопку Show.

Move — перемещение компонента;

команда дублируется кнопкой  на линейке

инструментов; процесс выполнения

команды продемонстрируем на примере перемещения транзистора QO (см. рис. 15.1)

на заготовку печатной платы:

на линейке

инструментов; процесс выполнения

команды продемонстрируем на примере перемещения транзистора QO (см. рис. 15.1)

на заготовку печатной платы:

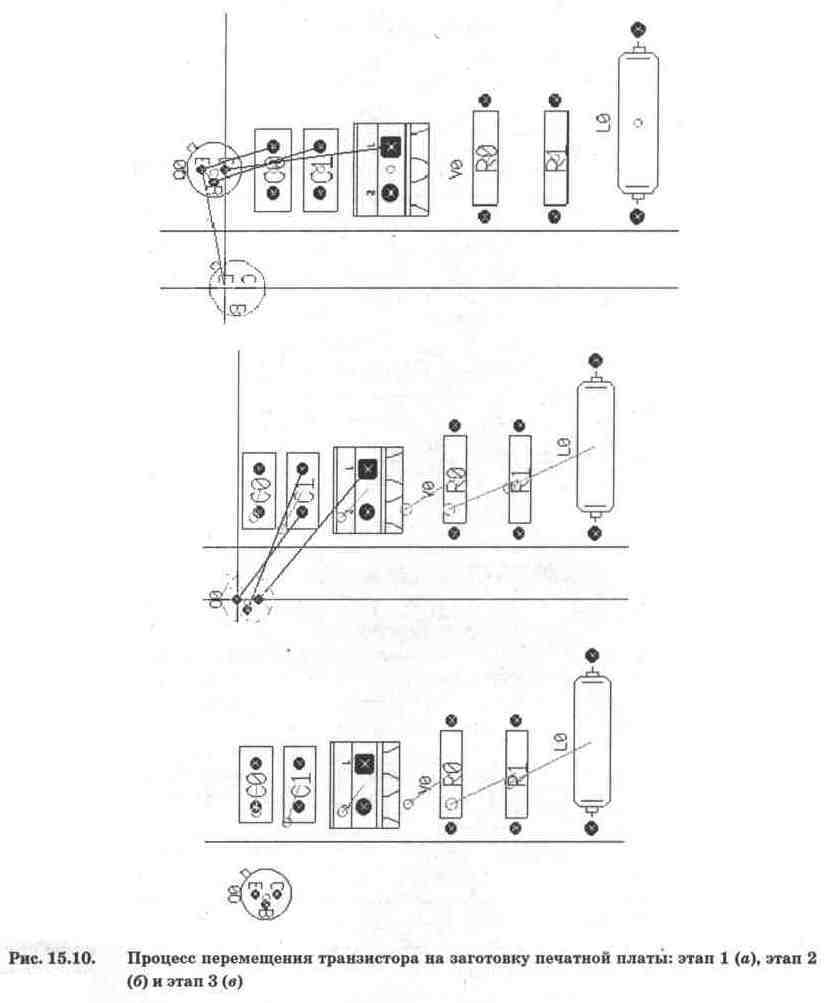

О после выбора команды помещаем курсор мыши на перемещаемый компонент, нажимаем и отпускаем левую кнопку мыши; после нажатия кнопки сразу возникают проводники-указатели, показывающие связь выводов компонента с выводами других компонентов схемы (см. рис. 15.10, а, на котором видны также лучи крестообразного курсора и верхняя граница заготовки платы в виде горизонтальной линии под изображениями компонентов);

О перемещаем компонент на заготовку и вторично нажимаем и отпускаем левую кнопку мыши, в результате чего меняется цвет перемещаемого компонента (линии-призраки) и появляются уточненные проводники-указатели связи и указатели-булавки от выводов компонентов, которые имеют непосредственную или косвенную (через другие компоненты) связь с перемещаемым (рис. 15.10, б);

О третий этап завершается нажатием правой кнопки мыши, после которого остаются только указатели-булавки (рис. 15.10, в).

Delete — удаление компонента с рабочего поля; после выбора команды курсор мыши подводится к удаляемому компоненту и нажимается левая кнопка, после чего в появившемся меню подтверждается удаление.

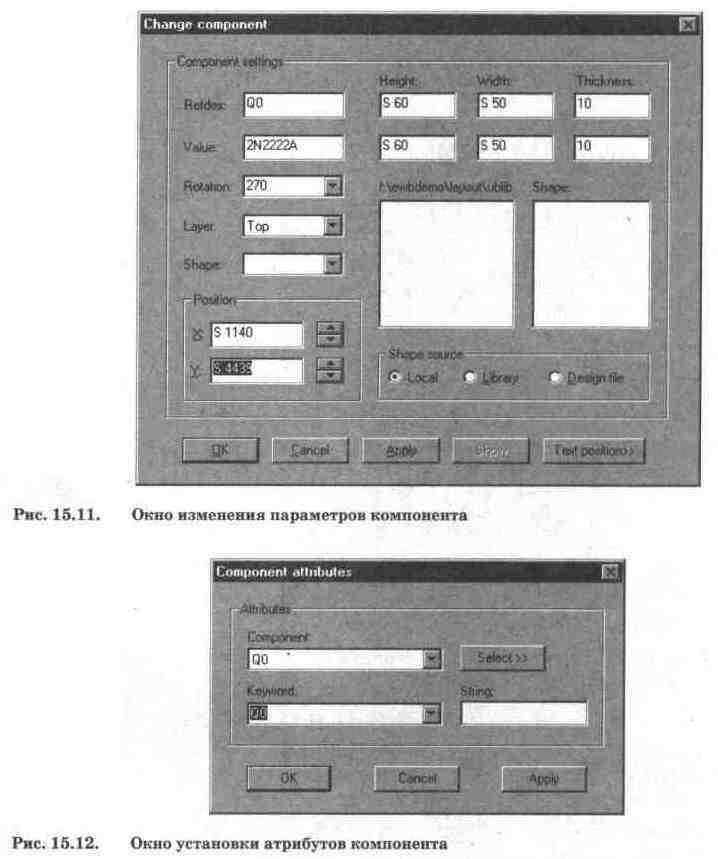

Change — изменение параметров компонента; после выбора команды необходимо курсором мыши указать компонент и нажать левую кнопку, после чего появляется диалоговое окно на рис. 15.11, аналогичное показанному на рис. 15.9 и отличающееся тем, что в нем можно изменить ширину компонента (width), его высоту или длину (height) и толщину контурной линии (thickness), а также положение позиционного обозначения кнопкой Text position»; после ее нажатия необходимо курсором мыши указать новое местоположение и нажать два раза левую, а затем один раз правую кнопку мыши.

Attributes... — задание атрибутов компонента; в диалоговом окне (рис. 15.12) задается ключевое слово Keyword для выбранного компонента в списке Component для текущей платы с комментарием в строке String. После нажатия кнопки Select>> необходимо мышью выбрать изображение компонента (в данном случае транзистора QO), нажать левую кнопку мыши и в повторно появившемся окне (рис. 15.12) подтвердить выбор.

Text position — перемещение позиционного обозначения компонента на печатной плате; выполняется в порядке, аналогичном выполнению команды Text position>> на рис. 15.11.

Drag — команда выполняется аналогично команде Move (перемещение компонентов).

Glue/Unglue — изменение цвета контура компонента с красного на серый и наоборот; после выбора команды курсором мыши выбирается компонент, после чего нажимается левая кнопка, а затем правая (завершение команды).

Block move — перемещение отмеченного блока из нескольких компонентов; после выбора команды курсор мыши устанавливается в левый верхний угол предполагаемого блока, после чего нажимается и отпускается левая кнопка мыши и по правилу прямоугольника (см. гл. 1) производится выделение подлежащих к перемещению компонентов; выделение подтверждается вторичным нажатием левой кнопки, после чего выделенный блок перемещается в нужное место,

перемещение подтверждается третьим нажатием левой кнопки. Команда завершается нажатием правой кнопки мыши.

Block glue. Block unglue — изменение цвета контура выделенных компонентов, команды выполняются аналогично предыдущей, но их выполнение заканчивается вторичным нажатием левой кнопки мыши.

Search... — поиск на рабочем поле, включая и заготовку печатной платы, компонента по его позиционному обозначению на загруженной для трассировки схеме (выбирается из предлагаемого списка); после завершения поиска компонент окрашивается в желтый цвет (цвет выбирается в строке Marced на рис. 15.6).

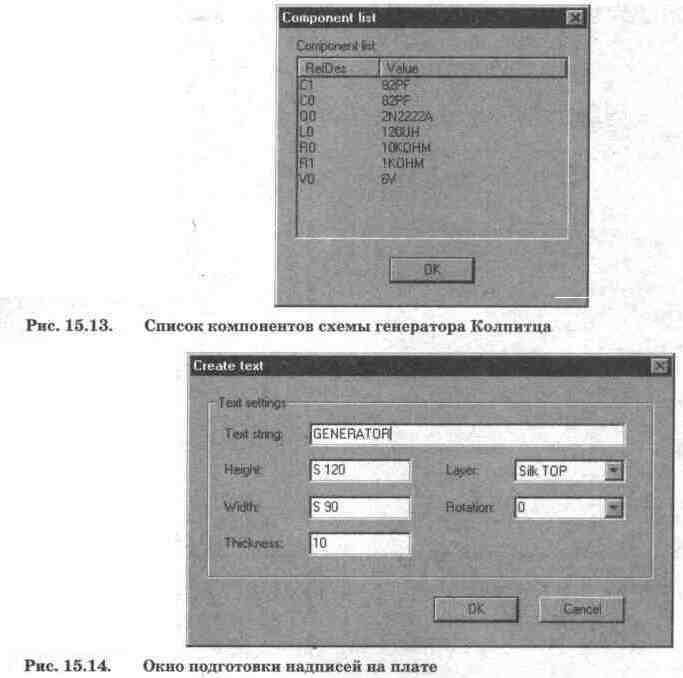

List — вывод списка компонентов загруженной для трассировки схемы с указанием их позиционных обозначений и значений параметров (см. рис. 15.13).

Когда тот или иной физик использует понятие "физический вакуум", он либо не понимает абсурдности этого термина, либо лукавит, являясь скрытым или явным приверженцем релятивистской идеологии.

Понять абсурдность этого понятия легче всего обратившись к истокам его возникновения. Рождено оно было Полем Дираком в 1930-х, когда стало ясно, что отрицание эфира в чистом виде, как это делал великий математик, но посредственный физик Анри Пуанкаре, уже нельзя. Слишком много фактов противоречит этому.

Для защиты релятивизма Поль Дирак ввел афизическое и алогичное понятие отрицательной энергии, а затем и существование "моря" двух компенсирующих друг друга энергий в вакууме - положительной и отрицательной, а также "моря" компенсирующих друг друга частиц - виртуальных (то есть кажущихся) электронов и позитронов в вакууме.

Однако такая постановка является внутренне противоречивой (виртуальные частицы ненаблюдаемы и их по произволу можно считать в одном случае отсутствующими, а в другом - присутствующими) и противоречащей релятивизму (то есть отрицанию эфира, так как при наличии таких частиц в вакууме релятивизм уже просто невозможен). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

|

|